最近の記事

携帯URL

市民病院増改築費が77億円増 市町の病院機能存続を

事業費約77億円増 総額350億円に

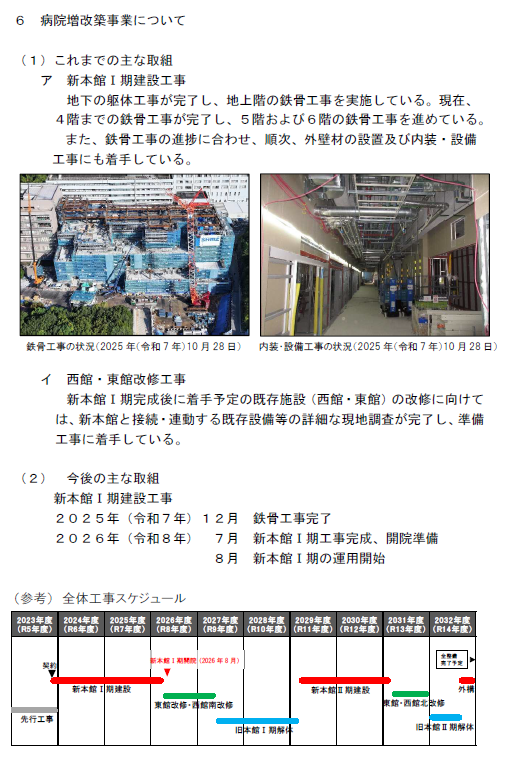

現在福山市民病院では、築後47年が経過した本館の老朽化対策と、新たな高度周産期医療機能の整備を目的とした増改築事業が23年度から始められており、32年度の完成予定です。

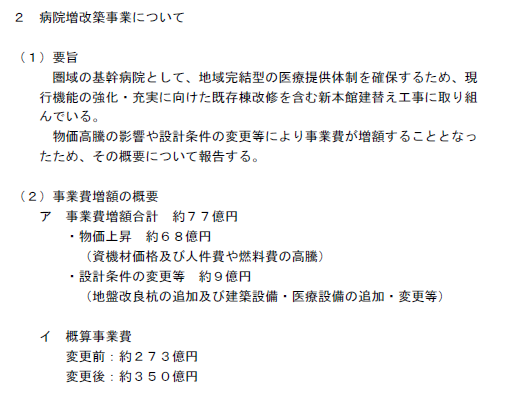

昨年12月の民生福祉委員会では、資材や人件費の高騰などにより、当初見込まれていた総事業費約273億円から約77億円増の350億円となる見込みであることが報告され、契約金額の変更議案と、補正予算で継続費の変更が提案されました。

「地域医療連携」で費用負担は無し?

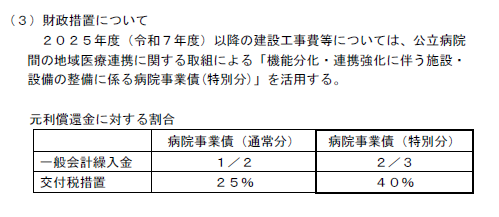

総事業費は大きく増嵩するものの、市民病院は、「病院事業債(特別分)」の活用で、一般会計からの繰入れと、国の交付税措置が大幅に増額されるため、今後の市民病院の財政見通しには影響がないと説明しました。

当該の事業債は公立病院間で取り組む地域医療連携が条件となっており、笠岡市立市民病院との「産科セミオープンシステム」が条件に適用されています。

国が進める地域医療構想は人口減少の下で医療機能の集約化を進めるもので、人口の少ない地域では医療のアクセスが制限される可能性を含んでいます。

塩沢市議は補正予算の討論において、人口減少の中にあってもそれぞれの自治体の病院機能は維持存続されるべきものであり、過度な機能集約の議論に偏重することの無いよう、慎重な判断を求めました。

次年度子育て支援負担を上乗せ 保険料の負担増もうムリ

子育て支援財源 医療保険から拠出

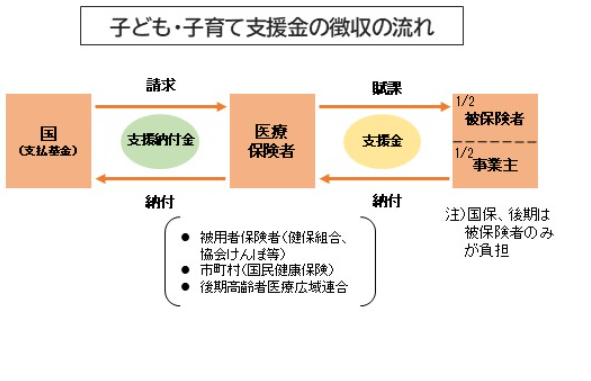

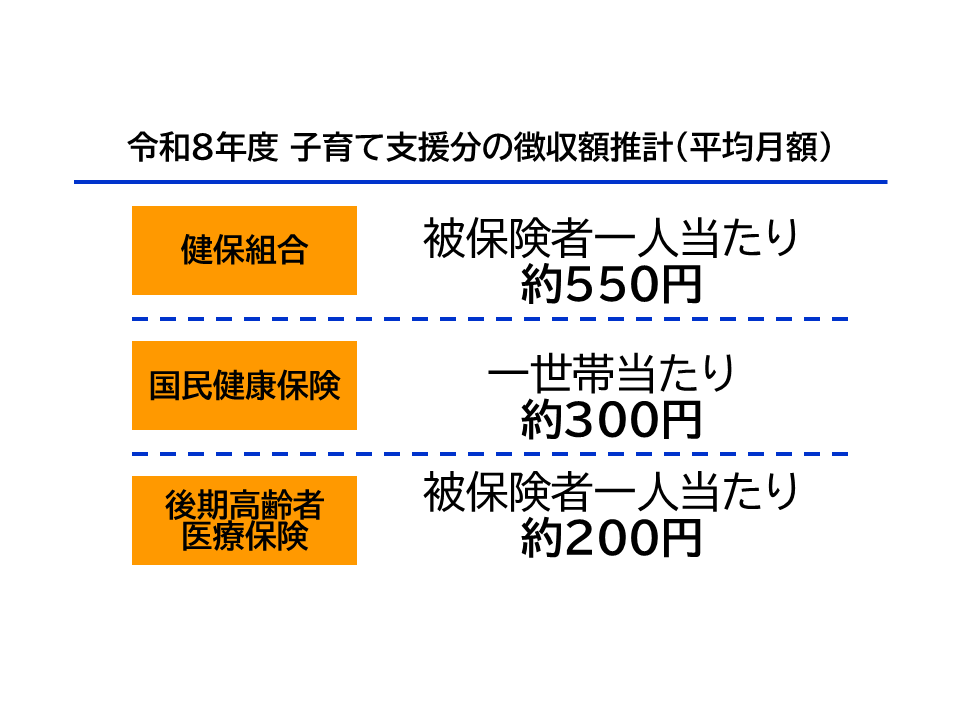

補正予算の中には、後期高齢者医療制度のシステム改修にかかる費用として、次年度分と合わせ、2千万円が計上されました。

このシステム改修は、次年度の子ども・子育て支援金制度の創設に伴うもので、この制度の財源の一部は各医療保険の会計から拠出するものとされたため、加入者の保険料から支援金分を徴収する仕組みを構築するものです。

徴収額は3年をかけて段階的に引き上げられ、次年度は一人当たり平均月額200円、令和10年度には平均月額350円が新たに徴収される見込みであり、後期高齢者医療保険のみならず、すべての医療保険の保険料が値上がりすることとなります。

後期高齢者医療保険の今年度の一人当たり平均保険料は年8万4521円ですが、前回の改定では約8千円も引上げられていました。次年度は2年に一度の改定年にあたりますが、子育て支援分だけで年2400円の引き上げは確定的となり、かつてない値上げが生じかねません。

子育て支援の費用は本来国が責任を持つべきであり、暮らしを壊しかねない負担増は許されません。

ため込み金 依然160億円

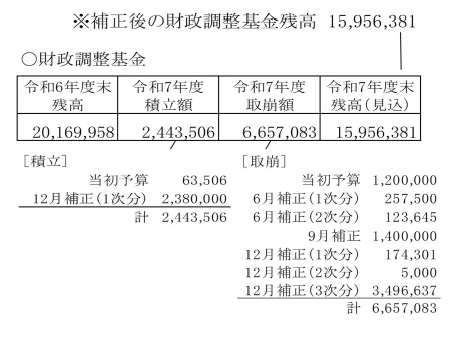

財政調整基金 約66億円取り崩しも…積み立て約24億円

12月に成立した補正予算額は一般会計だけで約116億円の大型補正になりましたが、その財源として市のため込み金である財政調整基金が約38億円取り崩され、25年度の取り崩し総額は約66億円となりました。

同時に、前年度会計の黒字分であるの決算剰余金の二分の一、約24億円を積み立てた結果、ため込み金の残高は約160億円となりました。

市長は「今後も、国の交付金等を待つことなく、財政調整基金を効果的に活用し、必要な対策をスピード感を持って実行していきます。」と意義を説明しました。

この度の取り崩しは物価高騰対策の財源とするもので、予算の早期執行のためには必要な措置ですが、現在の対策は国の方針を受けた一時しのぎでしかなく、多くは交付金として補填されるものです。

市財政の黒字は市民が預けた税金であり、積み立てた23億円はさらなる暮らしの支援に活用されるべきです。

一時しのぎでなく継続的な物価高支援を!

商品券配布・賃上げ・福祉施設支援…国の総合経済対策

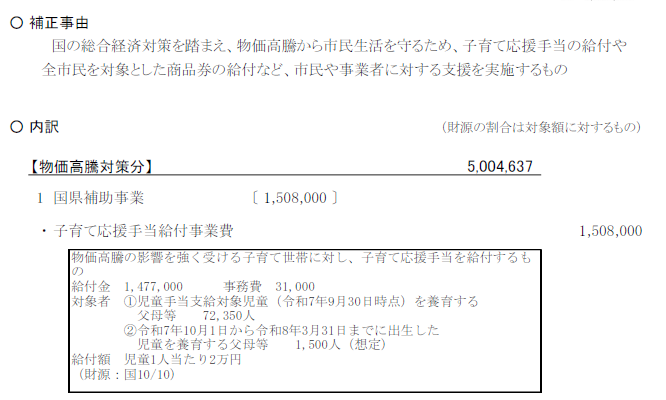

国の総合経済対策を踏まえた物価高騰支援策にかかる補正予算が12月18日の予算特別委員会で審議され、全会一致で可決されました。

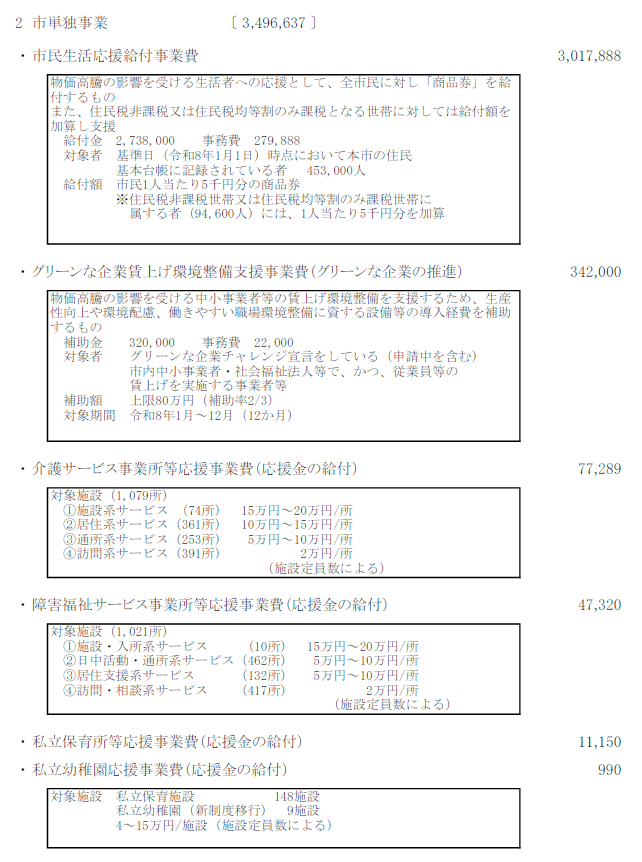

総額50億円の物価高騰対策で、具体的な内訳は、子ども一人当たり2万円の給付に約15億円、市民一人当たり5千円の商品券配布(住民税非課税等の方には1万円)に約30億円、賃上げを行う中小企業の設備導入の補助に約3.4億円、保育・介護・障害福祉施設への応援金として約1.4億円です。

5千円商品券配布 経費に2.8億円も…

高市政権の目玉政策としておコメ券の配布が推奨されました。市は迅速に支給でき、全国的な商業施設で使うことのできる商品券を採用したことを説明しましたが、費用の約1割にあたる2.8億円が配布業務の委託費として計上されています。

みよし市議は、物価高騰対策は継続的な支援が求められており、経費がかからず市民生活と事業者への支援となる、水道の基本料金の減免などの手法も検討するよう求めました。

中小業者の賃上げ 実効性ある支援を

中小企業への設備導入補助は労働者の賃上げを要件とするもので、時間あたり5円の改善が求められます。

福山市では初めての賃上げの視点での取り組みですが、中小零細業者の設備投資自体が困難であれば、賃上げの実効性は不明確です。

みよし市議は、賃上げ自体を補助する支援策を講じるよう求めました。

※子ども一人当たり2万円の給付金は申請が必要な場合があります。

詳しくは市HPをご確認ください。

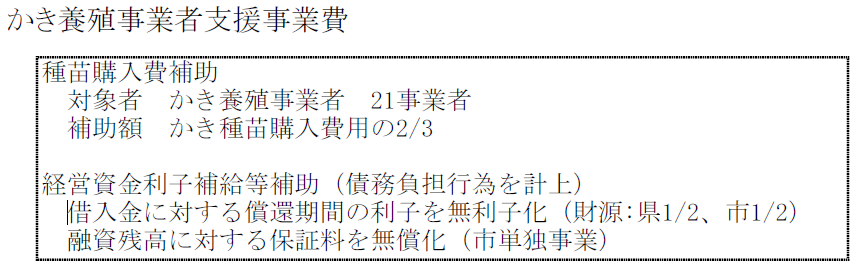

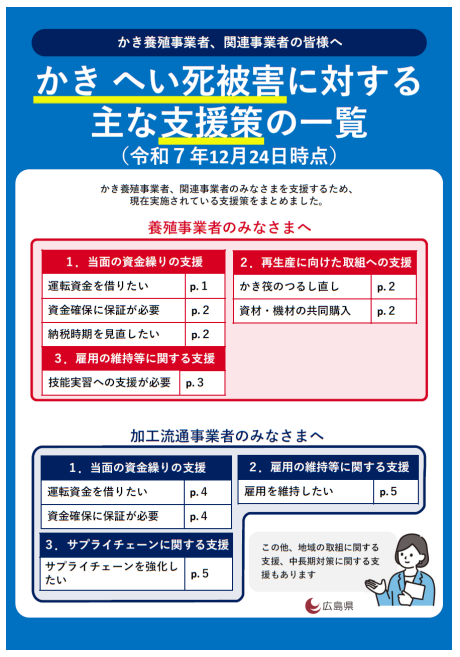

市がカキ被害への支援を実施 海洋環境の改善強化を

瀬戸内海を中心に昨年の9月以降に広まったカキのへい死問題で、市の調査では市内のカキ養殖においても8~9割が被害を受けていることが明らかになりました。

市は12月補正予算において、養殖業者がカキ種苗を購入する費用の3分の2を支援する補助や、事業継続にかかる借り入れの無利子化など、5百万円の費用を盛り込みました。また、広島県は事業者が再養殖のためにカキいかだを作り直す費用の2分の1(1台当たり上限50万円)を補助します。

広島県かきへい死被害に対する支援一覧(12月24日時点).pdfをダウンロード

市内で養殖されているカキはすべて3倍体という品種で、育成期間が比較的短期間で済むため、再養殖が早期に実施できれば、次の出荷ピークに間に合わせることができ、被害を最小限にとどめることが見込めます。

根本は海洋環境の悪化 事業者支援と環境改善の両輪で

しかし、今回の大規模なへい死の要因は、温暖化による海水温の上昇のみならず、海洋環境の悪化による極度の貧酸素の問題も指摘されています。

福山市近海では、近年、ミズクラゲの大量発生や、アイゴによる藻場の食害など、海洋環境の悪化が漁獲量の減少だけでなく漁業の継続にも影響を及ぼす状況が深刻化していました。

みよし剛史市議は、再養殖されたカキが再び被害を受ける可能性もあり、海洋環境の改善が迫られていることを指摘し、現在実証中の海底耕うんや、牡蠣殻の散布による海底の底質改善の取り組みの本格事業化を求めました。

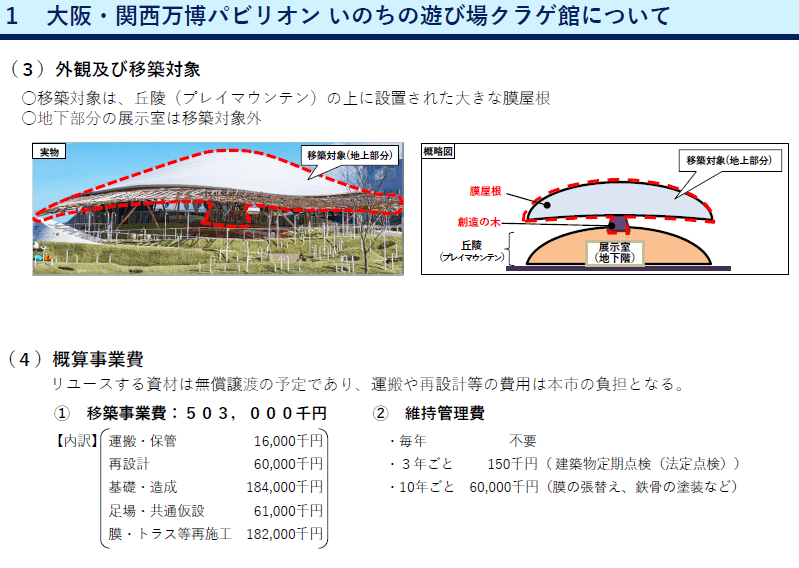

クラゲ館移設が決定 過大な日除けは見直しを

移築に約5億円 屋根の交換に6千万円

市は大阪・関西万博で展示されたクラゲ館の膜屋根などを移築させる万博協会の事業に応募していましたが、12月1日に福山市が移築候補地に決まりました。

移築にかかる費用は約5億円で、維持には3年ごとの定期点検、10年ごとに膜屋根の交換費6千万円が必要です。

クラゲ館は子ども未来館の整備地である旧福山市体育館跡地と五本松公園内に移築されますが、12月補正予算では、具体的な配置を検討する費用として5百万円、次年度以降の設計業務委託費6千万円を確保する債務負担行為が盛り込まれました。

市は、設置検討はクラゲ館を含めた景観や利用者動線の視点から行うものと説明していますが、膜屋根の大きさはは800㎡と巨大であり、五本松公園の再整備も必要となる可能性があります。

みよし剛史市議は、現在の五本松公園は多くの樹木による木陰と緑の景観が備わっており、クラゲ館の移築によって樹木の伐採が危惧されると、指摘しました。

万博パビリオンの移設は撤去によって生じる廃棄物の削減が目的の一つですが、樹木を伐採してまで移設することはその主旨にそぐいません。

また、公園の日除け施設整備が必要だとしても、あまりに過大な費用が生じるものであり、市議団は反対しました。

2026年度の福山市予算について要望提出

日本共産党福山市議団は12月19日、市の新年度予算について、6つのテーマ、52分野、508項目の要望を提出しました。

高市政権による25年度補正予算総額は18兆3034億円で、コロナ禍の時期を除き過去最大規模ですが、緊要性のない軍事費を過去最大8472億円も盛り込み、GDP比2%を前倒しで達成しています。

財務省は令和8年度の一般会計概算要求額は過去最大の122兆4,454億円であることを公表していますが、そのうち軍事費の概算要求は8兆8454億円と過去最大を更新しており、かつてない大軍拡が続けられようとしています。

大軍拡の一方で、喫緊の課題である物価高対策は子育て手当など一時しのぎに過ぎず、社会保障費・医療費抑制政策を大々的に進める方針で、緊急に必要な少子化対策の財源は医療保険料から徴収するなど、暮らしにかかる予算の削減とさらなる負担増が危惧されます。

福山市の2026年度予算編成方針によると、高齢化の進行などによる社会保障関係費の増大や人件費の増加などにより、現時点で一般財源ベースで収支不足の見込みとしていますが、物価高騰への対応や、少子化や若年層の流出に歯止めをかけることに全力を尽くさなければならない局面です。

そのためには、不要不急の大型公共事業の見直しや、財政調整基金の積極活用などの手立てを尽くし、住民福祉の向上、地域経済の立て直し、労働者の実効性のある賃上げ、豊かな保育・教育環境の整備などにより、福山市の安心の暮らしを構築していくことが何よりも必要です。

この見地に立ち、物価高や子育て支援、教育、医療、福祉、地域経済、環境、災害対策など多岐にわたる内容の要望となっています。

党市議団は企画制作部長と懇談し、今後の市政が取り組むべき課題、重点政策の考えなどについて意見を交わしました。

予算要望は党市議団の政策でもあります。全文は、下記をご覧ください。