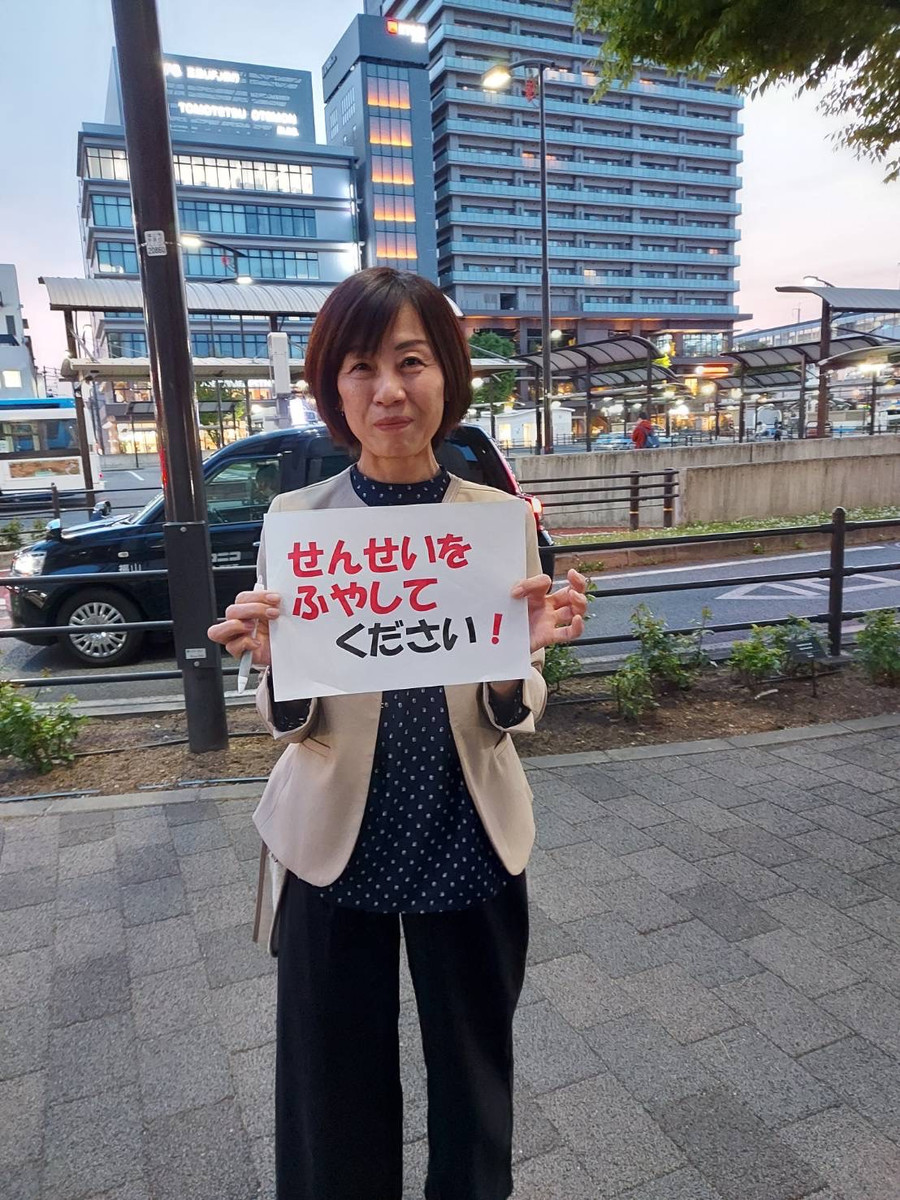

高すぎる国保税 値下げ求める!

福山社保協が1783人の署名提出

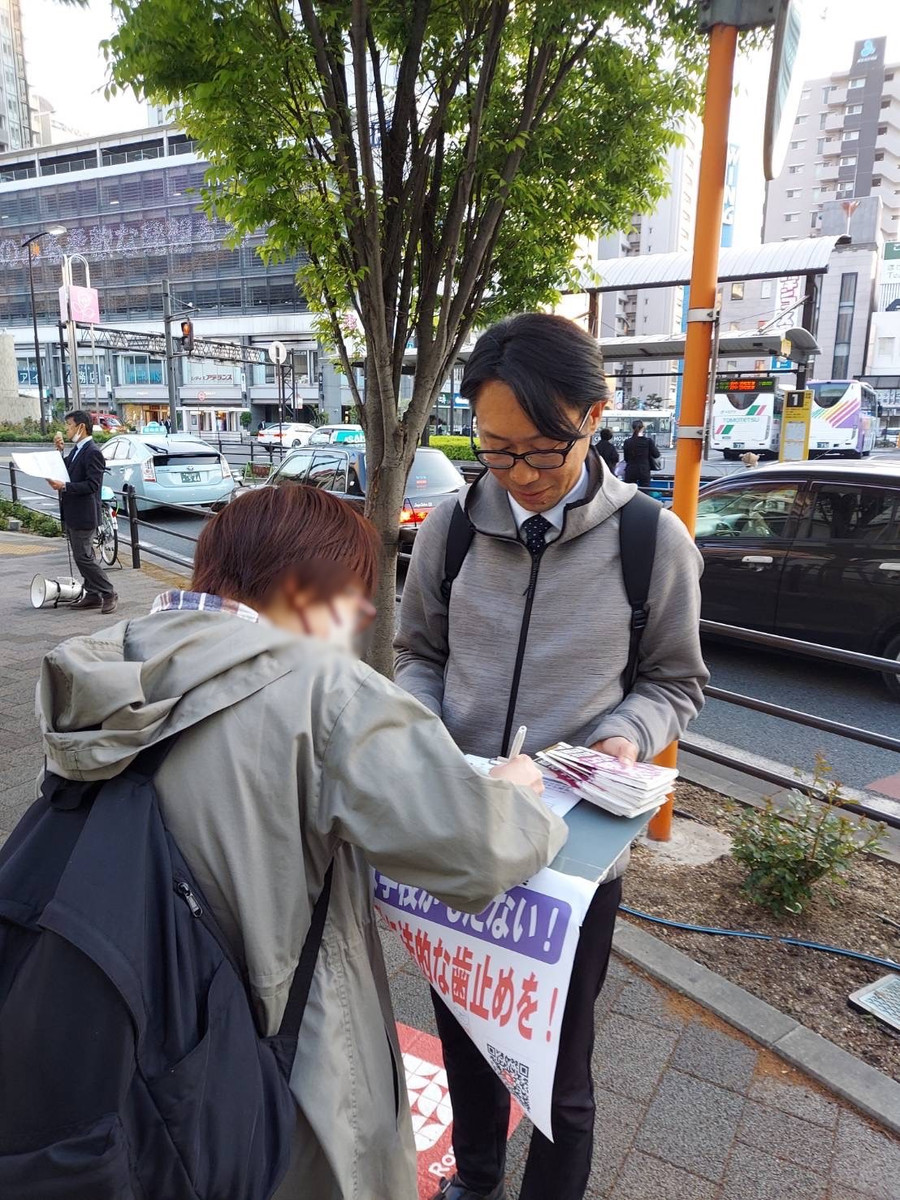

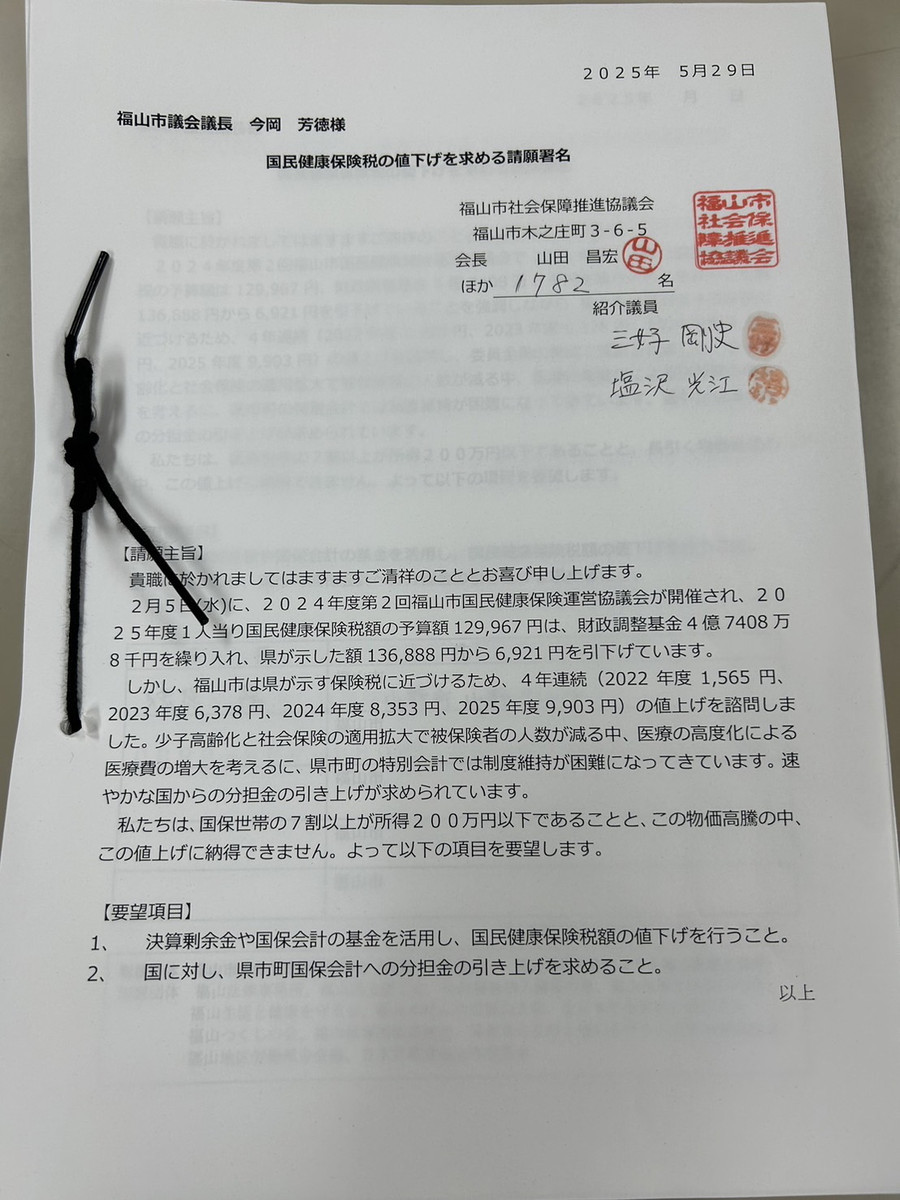

福山社会保障推進協議会は5月29日、「国民健康保険税の値下げを求める請願」署名1783筆を議会に提出しました。

日本共産党市議団が請願の紹介議員となり、山田昌宏会長が議事調査課長に署名を手渡しました。

請願の趣旨では、2月に行われた国保運営協議会で4年連続の国保税の値上げ改定が提案されたことに対し、国保加入世帯の7割以上が所得200万円以下の低所得世帯であり、物価高騰の中でさらなる増税は「納得できない」としています。

また、少子高齢化や医療費の増大で県市町の国保会計は厳しさを増しており、国の負担金を上げる要望を強く行うよう求めています。

福山市とバイパスの会の懇談の様子

福山市とバイパスの会の懇談の様子 国交省とバイパスの会の懇談の様子

国交省とバイパスの会の懇談の様子

挨拶をする河村県議と三好・塩沢・池上各市議

挨拶をする河村県議と三好・塩沢・池上各市議