最近の記事

携帯URL

福山地方卸売市場再整備 福山市が約35億円支援

建設費約110億円の3分の1を財政支援、28年間の運営支援も

福山地方卸売市場の再整備を巡り、市は国の交付金と同額の支援として約18億円、市場関係者所有の約2.8万㎡を約17億円で取得することで、施設建設費約110億円の3分の1に相当する約35億円の財政支援を行う考えを明らかにしました。

また、市所有の土地の無償貸与や、卸売市場が借り受ける約54億円に係る28年間分の利子、総額約7億円も助成します。

市が無償で貸し付ける土地

第一次産業振興に向けた取り組み強化を

卸売市場は安定的な食料供給を行う物流拠点として重要ですが、多額の援助を行う以上、さらなる公益性の発揮が求められます。

みよし市議は、昨今の食料自給の危機的な状況を鑑み、市としても卸売市場と連携し、農水産業振興の取り組み強化など、食料自給問題と安全な食材提供に向けた具体的な方針を今後策定することを求めました。

手城町の公共施設を再整備 小学校と交流館を複合化

調理場・プールなし 環境は大きく後退

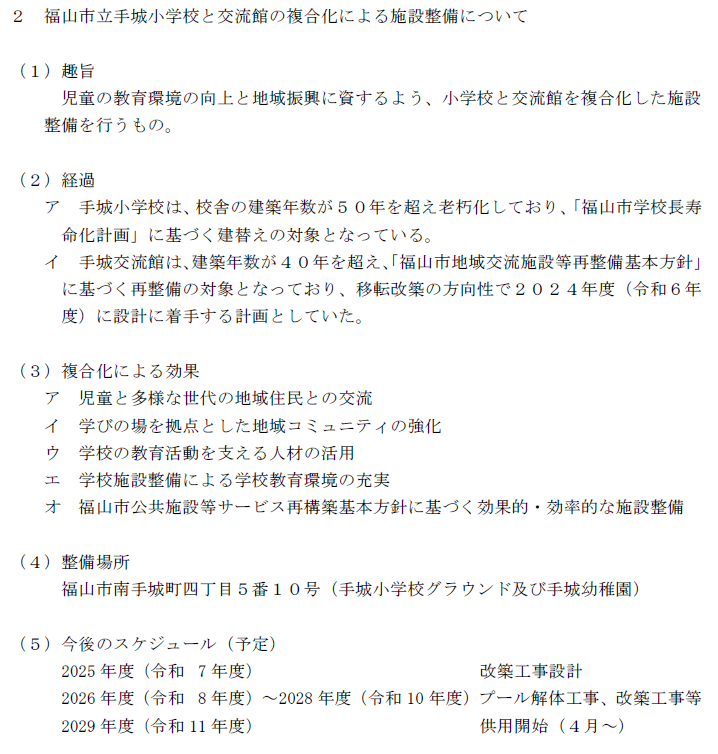

老朽化が進んでいる手城小学校と手城交流館の再整備が求められている中、両施設を1施設に集約・複合化する計画を計画が明らかにされました。

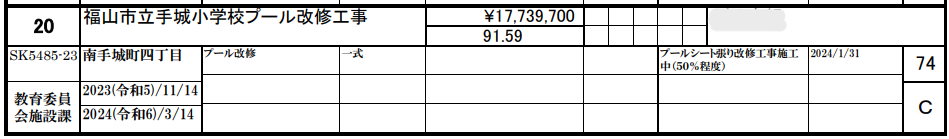

再整備のスケジュールでは、26年度中に屋外プールは取り壊すこととしており、新年度からの水泳授業は緑町公園の公共プールで行う予定としています。

プール改修費約1800万円 1年で取り壊し

手城小学校プールは昨年約1800万円かけた長寿命化改修を終えたばかりであり、1年後に解体というのは全く計画性がありません。

給食調理場については、東小学校で作られた給食を配送する共同調理方式によって整備しない考えです。調理場を削減する校舎整備は初めての事例となります。

目的の異なる施設 複合化の意味は?

小学校と交流館の果たす目的は本来それぞれ異なっており、独立したものです。

学校と交流館を複合化することの目的について、「児童と多様な世代の地域住民との交流」、「学びの場を拠点とした地域コミュニティの強化」などとしています。

地域と学校の結びつきは重要ですが、今回の学校と交流館の整備方針は地域住民とともに決められたものではありません。

集約化・複合化ありきの計画は見直すべきです。

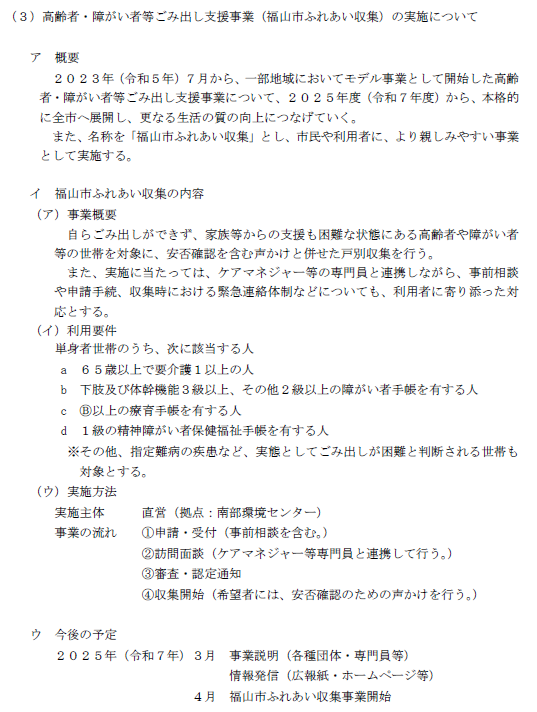

高齢者・障がい者ごみ出し支援 全市を対象に本格実施へ

ごみ出し困難な人 約250世帯想定

福山市は、23年7月からモデル事業として実施していた、ひとり暮らしの高齢者・障がい者等に対するごみ出し支援を、次年度から全市を対象に本格実施することを明らかにしました。

対象は、65歳以上で要介護1以上の人や、一定の基準以上の障がい者手帳、療育手帳を有する人、精神障がい者保健福祉手帳を有する人、その他、実態としてごみ出しが困難と判断される世帯とし、約250世帯程度が想定されています。

利用するためには、ケアマネージャー等の専門相談員と連携しながら審査をする仕組みが考えられています。

文教経済委員会において、「実態としてごみ出しが困難」な人をどう判断するのかについて、市担当課は「要件に限らず柔軟に対応する」と答えています。

みよし剛史市議は、本当に必要な人へ支援の手が届くよう、「柔軟な対応の取扱い」についての説明をケアマネージャー等に丁寧に行うよう求めました。

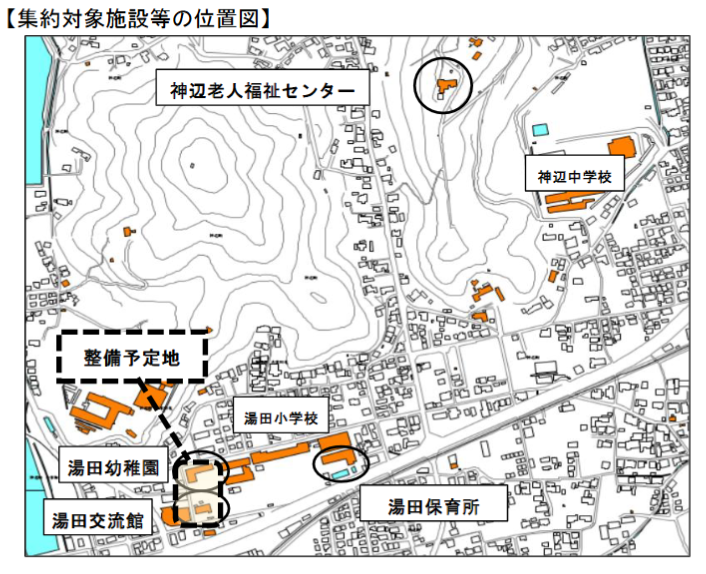

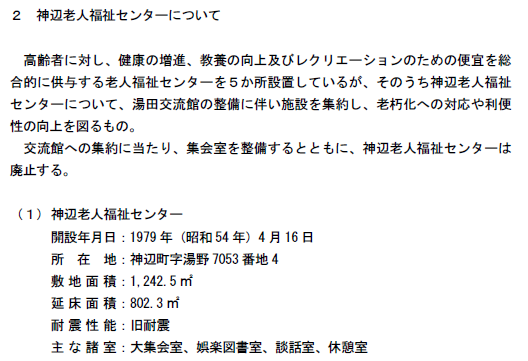

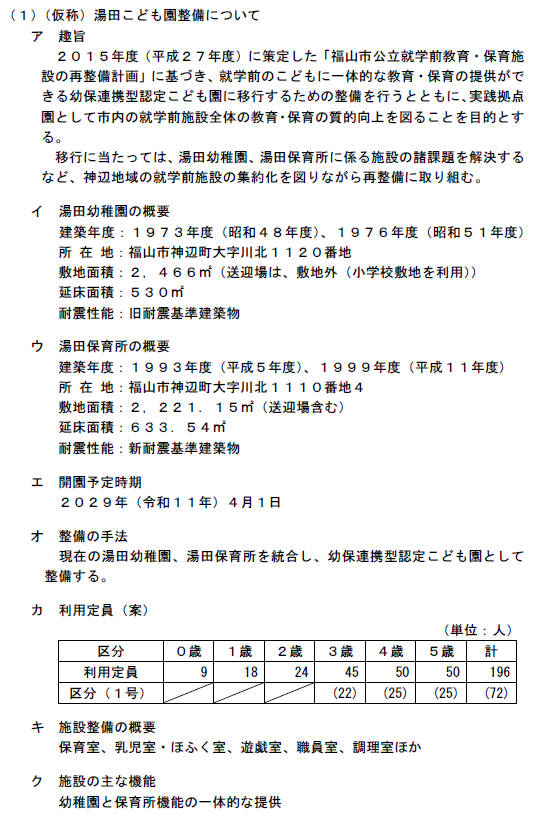

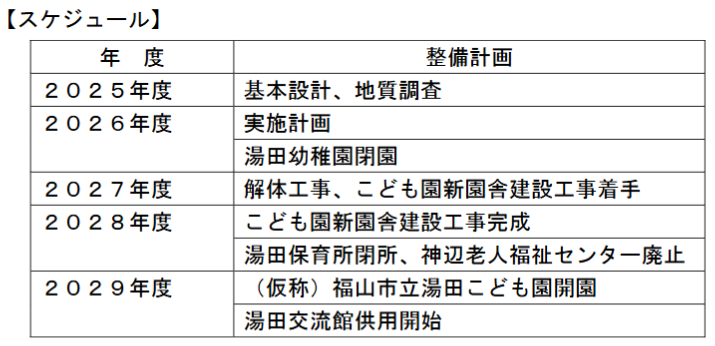

こども園と交流館を複合化 神辺湯田地域の4施設を集約

前代未聞の集約化 施設面積は大幅に縮小も

12日の民生福祉委員会において、湯田幼稚園と湯田保育所の両施設を(仮称)湯田こども園に統合し、さらに神辺老人福祉センターを集約した新たな湯田交流館との複合施設として整備する方針が明らかにされました。

保育施設の複合化、4所の公共施設の集約化ともにかつてない計画であり、施設面積は大幅に縮小されることが予想されます。

施設固有の役割、一か所で果たす?

神辺老人福祉センターは高齢者の健康増進や教養向上等を目的とした集会施設で、年間約3000人が利用しています。集約化の理由は、施設の老朽化と利便性の向上を図ることとし、新たな交流館に集会室を整備すると説明しますが、利用機会が十分に確保されるのかは不透明です。

こども園と交流館の複合化については、敷地の有効活用、多様な世代との交流などを目的としています。

しかし、同一の施設にしながら構造は完全に分離する想定であり、一体にしなければならない理由としては不十分です。

かえってそれぞれの施設利用者の利便性に影響することがあってはなりません。

交流館や老人福祉センターの利用者への説明は行われておらず、事前の説明は町内会連合会の関係者など、一部の住民のみです。

湯田幼稚園、湯田保育所の保護者への丁寧な意見聴取は行われていません。

それぞれの施設固有の役割を引き継ぐのであれば、まずは住民・利用者意見に基づくべきであり、集約化ありきの計画は見直すべきです。

学校給食への公的支援強化を

市長・教育長へ要望書提出

17日、新日本婦人の会福山支部から福山市長と教育長宛ての要望書が提出されました。

市長への要望書は秘書課が受け取り、教育長への要望は教育部長、学校保健課が対応しました。

日本共産党福山市議団の塩沢みつえ、みよし剛史両市議が同席しました。

要望内容では、文科省から各自治体に向けて物価高騰に対応する臨時交付金を活用し、学校給食の保護者負担軽減に取り組むよう事務連絡が出されたことを踏まえ、福山市に学校給食への支援強化が求められています。

要望事項では、①給食費の保護者負担軽減、②地場産・国産食材の利用促進、③物価高騰に応じた適切な価格での取り引き、④国への財政措置の強化を求めること、⑤学校給食無償化に向けた取り組みが挙げられています。

給食事業は地域産業においても重要な役割を果たしており、物価上昇による多方面への影響を考慮し、さらに拡充へと振り向けることは大きな意義があります。

参加者と担当課との意見交換では、交付金の活用状況や、給食費の負担感、調理場の削減方針などについて質問が出されました。

市教委からは、「給食費は10年据え置いている」、「低所得世帯へは就学援助制度で対応している」、「児童生徒数の減少が見込まれ、共同調理方式に取り組んでいる」などの説明がありました。

学校給食における公的責任の強化が求められる中で、市民要望が続いています。

引き続き市として学校給食の充実に向けた取り組みが注目されます。

議会だより2025年初春号をご覧ください

2024年12月市議会の一般質問や予算特別委員会での質問の内容をお知らせしています。

1ページ目は、児童館設置の要望や、低所得者世帯等への給付金の支給について。

2ページ目には補聴器助成制度の利用状況や駅へのエレベーター設置要望、自衛隊の募集活動の現状など。

3ページ目には新たな学校環境の検討や自校調理校の縮小について。

4ページ目では核兵器禁止条約締約国会議へ政府に参加するよう求める意見書提出や、市長と議員のボーナス引上げ改定に対する各会派の姿勢などを掲載しています。

市内で戸別配布していますが、配り切れていない場所もあります。

郵送をご希望の方は、下記のメールアドレスまでご連絡ください。

国保一人9903円増⁉ 4年連続の大幅引き上げ提案

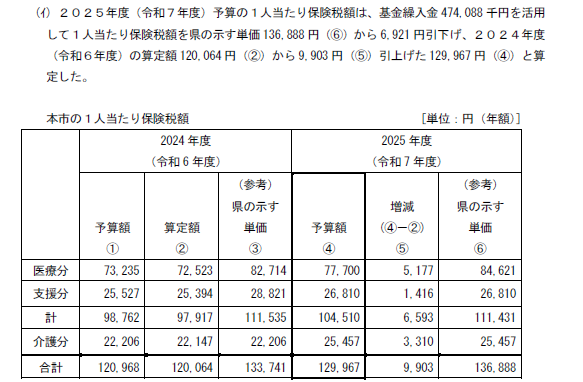

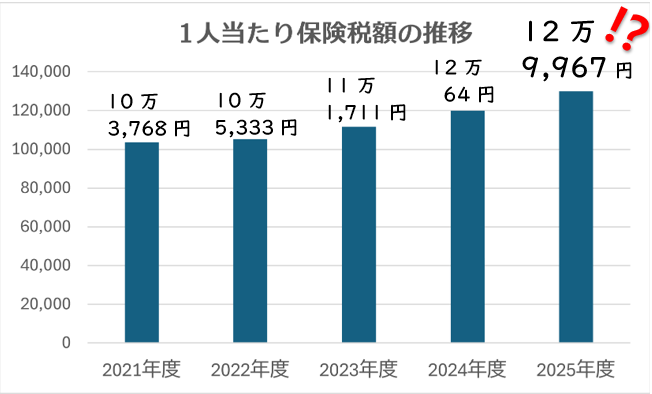

5日行われた福山市国民健康保険運営協議会において、福山市は新年度の国民健康保険の一人当たり保険税額を、今年度から9903円引き上げ、12万9967円とする方針を提案しました。

4年連続の引き上げ提案であり、この間の引き上げ幅は2万6199円にもなります。単年度でも過去最大の引き上げ水準ですが、協議会は意義なく委員全員の承認で可決されました。

広島県が提示した一人当たり保険税額は13万6888円であり、福山市は基金を約4億7400万円繰り入れ、引き上げ幅を抑制していると説明しています。

しかし、今年度の決算は約2億3500万円の黒字見込み、基金の残高も約15億円が見込まれています。

一般会計からの繰入れは4000万円程度しか行われておらず、負担軽減の方策は十分ではありません。