2011/6/23 福山市議会6月議会本会議 教育行政について質問と答弁を掲載します

教育行政について特別支援教育について

特別支援学級への入級児童が、近年増加しています。また、障害や発達の状況も、多様化しています。

そのため、一人ひとりの発達を保障する教育条件の改善がいっそう求められています。そこで、いくつか質問いたします。

1、特別支援学級の設置基準、1学級8名を引き下げることを県に強く求め、市としても児童生徒の実態を踏まえたクラス編成とすること。

2、特別支援学級の担任は、複数担任の場合も含め、正規教員とすること。

3、低学年高学年別の指導ができる教員配置とすること。

4、多動性や衝動性のある児童生徒への対応ができるよう、介助員や補助教員を増やすこと。

5、当面、週20時間の県費非常勤教師について、30時間に引き上げるよう、県に予算措置を求めること。

6、療育からの発達課題を引き継ぎ、児童生徒の発達課題に則した授業展開ができるよう、療育機関や専門機関と連携を深めること。また、多様化している障害に対応できるよう、専門的力量を高める研修機会を増やすこと。

以上それぞれについて、お答えください。

市長答弁

【羽田市長】教育行政についてお答えいたします。

はじめに、特別支援教育についてであります

学級編成の基準及び教職員定数につきましては、いわゆる標準法に基づいて県教育委員会が定めるものであり、特別支援学級の学級編成基準の引き下げや1学級に2名の教諭を配置することは出来ないこととなっております。

特別支援学級担任につきましては、それぞれの学校において、教諭の適正を判断して校長が決定しているものです。

介助員等につきましては、本年度、介助員が4名増えて104名、学校支援員は5名増えて40名、そして、学習補助員は8名合計152名を配置しています。

県費非常勤講師につきましては、昨年度から導入された制度であり、配置校の工夫を行うなど、現在の制度での有効な活用を図ってまいります。

各学校においては、それぞれの児童生徒に応じた適切な指導を行うために関係機関との連携や教育委員会主催の研修会への参加、巡回相談員を招いての校内研修会等を行っております。

次に中学校完全給食の実施について、伺います

中学校完全給食の実施率は、全国で81・6%に達しました。

広島県は、全国でも下から9番目の遅れた県ですが、全県で62・4%の実施率となりました。県内でも完全給食を実施していない自治体が少数となっています。

学校給食法が、学校教育における食に関する指導の充実を図る観点から大幅に改正されて2年たち、実施率の低い兵庫県や神奈川県などでも、つぎつぎ実施自治体が増えています。

福山市は、「食事量の男女差、嗜好の違い」「財政難」を理由として、完全給食の実施を怠って来ました。

食事量の男女差については、急成長期にあたり男女共に一定の量を食べることができるよう、過食や過度のやせ願望などの指導改善の機会とすることが大切です。

2010年3月、文部科学省が発行した「食に関する指導の手引」では、肥満傾向の児童生徒の出現率は中学校1年生で最も高くなり、痩身傾向の出現率も中学校1年生で最も高くなっています。

「嗜好面の違い」については、栄養の偏りが懸念され、バランスのとれた食事指導が必要です。

不健全な食生活を改善することは、「食育」の果たす役割であり、完全給食は生きた教材でもあります。

生徒を取り巻く環境が悪化し、朝ご飯を食べないで登校する生徒が現実にいる今、温かく栄養のある完全給食は、生徒の命綱です。

また、毎年、30億円前後、一般会計の黒字を計上しながら、財政難を理由とすることは、許されません。

学校給食法に定める、「実施の努力」に真摯に取り組み、計画的に、全ての公立中学校での完全給食を実施することを求めます。

市長、教育長の答弁を求めます。

市長答弁

【羽田市長】

次に、中学校給食についてであります

中学校給食につきましては、困難な課題があり、現行のミルク給食を継続してまいりたいと考えております。

校舎耐震改修について、伺います。

福山市の校舎耐震化率は、37・5%で、県内自治体内ワースト2位です。

これは、IS値0・3未満の体育館の耐震化を優先したという事情もありますが、全国ワースト2位の広島県の中でも、低位という状況は、一刻も猶予できません。広島県は、県立高校の耐震化を前倒しし、思い切った予算措置も行いました。

福山市も計画を前倒しし、児童・生徒の安全確保最優先の予算組み替えを行うことを求めるものです。ご所見をお示しください。

市長答弁

【羽田市長】

校舎耐震改修についてであります

現在、工事方法、総事業費、財政状況及び小中学校教育のあり方等を総合的に検討しているところであり、耐震化計画につきましては、早期に策定できるよう、取り組んでまいる考えです。

普通教室へのエアコン設置について伺います

今年度、全ての小中学校普通教室に、扇風機の設置が行われる運びとなりました。教育環境整備として前進であり、評価するものです。

しかし、福山市は昨年夏、全国一の高温を記録しています。「学校環境衛生基準」で、教室内の温度は「10度以上、30度以下であることが望ましい」とした、基準を満たすことは困難です。

引き続き、エアコン設置を計画的に進めることを求めるものです。

市長答弁

【羽田市長】

普通教室へのエアコン設置についてであります

本市では、児童・生徒の健康面を考慮し、扇風機を設置しているところです。

さらに、グリーンカーテンなどの自然を利用した暑さ対策とともに、きめ細かな健康観察や保健指導を行うことにより、児童・生徒の健康管理に努めてまいります。

教職員の健康管理と労働条件の改善について、数点、質問いたします

1、教職員の健康を管理する「学校衛生委員会」を各校に設置し、月一回の委員会を開催すること。

2、毎年、4月当初に行われる初任者研修のため、新任教師が、「始業準備ができない」「前任者との引き継ぎが出来ない」等の悩みを抱えています。県教委に、適切な時期への延期を求めるとともに、市独自で研修日の設定を行うこと。

3、修学旅行の引率に係わる、教職員の入場料や拝観料の自己負担を解消するよう、予算措置を行うこと。

4、校長が教職員の入校・退校時刻の把握と共に、持ち帰り仕事も含めた超過勤務の実態を掌握し、仕事量の削減を実効あるものとすること。

以上について、お答えください。

市長答弁

【羽田市長】

教職員の健康管理と、労働条件の改善について

すべての小中学校には、学校保健委員会を設置し、各校において、教職員の健康について協議しているところです。

4月当初の初任者研修の実施時期につきましては、引き続き、県教育委員会と協議してまいります。

修学旅行の入場料等につきましては、県の条例により、支給対象外となっており、今後、研究してまいります。

教職員の負担軽減につきましては、これまで教育委員会として教職員研修の精選や諸帳簿に係る記載の簡略化などを進めてまいりました。

さらに今年度は、新入学児童生徒の指導要録・学籍の記録に名前や住所等を印字し、各学校に配布いたしました。

引き続き、校長研修会等において、入校・退校時刻の記録等を参考に、特定の者に仕事が偏らないよう指導してまいります。

放課後児童クラブ事業についてお伺いします

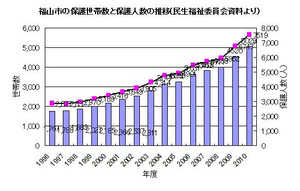

近年、放課後児童クラブの利用児童数が増加し、多人数クラブの生活環境改善が課題となって来ました。

71人以上の多人数教室については解消が進められて来ましたが、今年5月1日現在、駅家小学校72人と75人、御幸小学校73人と72人、加茂小学校83人となっています。

この5教室について、早急に解消することを求めるものです。

特に加茂小学校では、一人当たりの面積が0・8平方メートルで、文部科学省の示すガイドラインの面積の2分の1に過ぎません。

暑い夏休みを迎える前に、改善することを強く求めます。

また、60人以上の教室が9教室あります。多人数クラブの計画的分離を求めるものです。

市長答弁

【羽田市長】

放課後児童クラブについてであります

本市においては、これまで、71人以上のクラブの規模の適正化に努めてきたところです。

クラブの規模につきましては、希望する児童全員の受け入れを基本に、様々な角度から、研究してまいりたいと考えております。