最近の記事

携帯URL

安心の入所施設新設を!

深刻な障がい者と家族の高齢化

昨年7月、千葉県長生村で起きた高齢の父親による重度知的障害の息子への殺人事件では、施設への入所申請をしたものの、3年以上断られ続け、グループホーム入居や精神病院への入院もできず、家族が毎日寝ずに介護していた実態が明らかになっています。

NHKが行なった共同調査では、入所施設の待機状態にある障害者は全国で2万人を超えていることも明らかとなり、障がい者の高齢化、重度化が進む中、自宅で介護をする家族の負担も深刻化しています。

深刻な待機状況 施設の整備が必要

塩沢みつえ市議の一般質問で、福山市での重度障がい者の入所施設への待機状況は、実人数は264人、平均年齢は約43歳で、待機期間の平均は約9年ですが、中には20年以上も待機が続いているケースもありました。

市は、待機者の解消策として、入所施設から地域移行を推進していますが、そもそも施設入所者の高齢化・重度化によって地域移行はほとんど進んでおらず、空きが生じない状況です。そればかりか、国は逆に入所施設の定員を段階的に削減する方針です。

塩沢市議は、「何年も前に入所申請した」という実際の市民の声を紹介し、国への方針の見直しと、積極的に入所施設の新規整備を行うよう強く求めました。

地域の住まい確保 安心の共生社会に

障がいのある人が地域の中で豊かな暮らしを送るために、グループホームの必要性が高まっています。

市内にグループホームは124住居ありますが、定員731名に対し入居率は88%です。市は、重度の障がいのある人が入居できる「日中サービス支援型グループホーム」の整備を進める考えですが、現在の整備状況はまだ12住居です。

塩沢市議は、公営住宅の活用も含め、一層のグループホーム拡充を求めました。

現場の担い手不足 低い処遇の改善を

地域で必要なケアが求められる一方、担い手不足も深刻です。サービスを支える従事者の処遇改善にも積極的に取り組み、障害のある方や家族にとって安心の暮らしを作ることが行政に求められています。

こどもの権利守る校則に

特別指導の規定26校 懲罰行為の基準必要か?

本市ではかつて、男女別に下着の色まで事細かに指定し、問題行動の内容に応じて、説諭や反省文、別室指導などが規定された生徒指導規程が多く定められました。

下着の色を確認したり、化粧をしているか拭き取り検査をするなどの人権侵害や、指導に反発した生徒を逮捕する事例が続発しました。

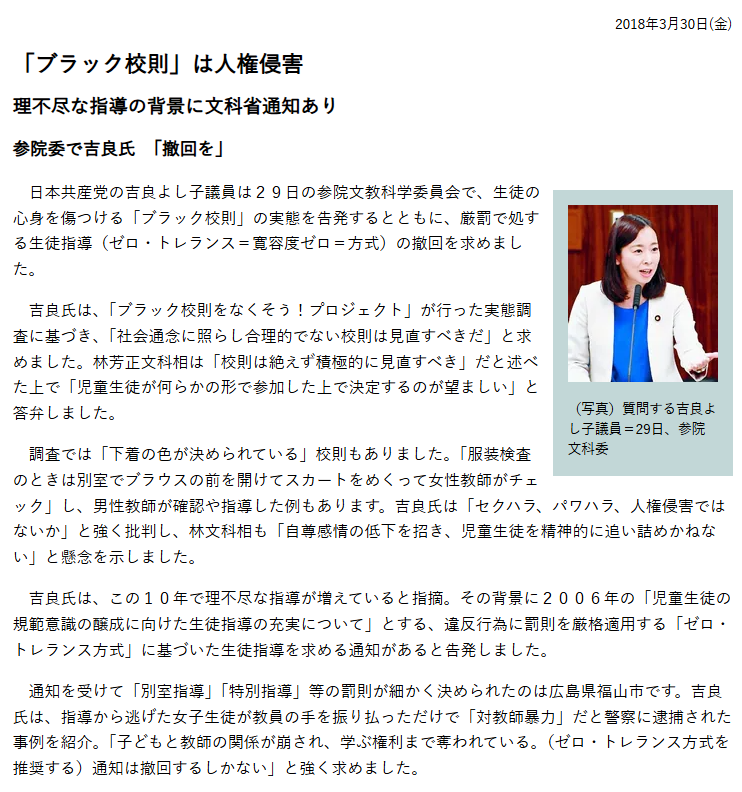

こうしたゼロトレランス(不寛容)の校則の問題は、国会や国連でも福山市の事例が取り上げられ、不合理なルールや、人権侵害性が強い運用が指摘されました。

市教委は2017年以降、生徒指導規程を児童生徒が主体となってつくり直すことを明らかにしましたが、子どもの権利を守る視点での規定が必要です。

みよし市議は、現時点でも特別指導の規定があるものが26校あり、そのうち別室指導が13校、奉仕活動が7校、警察との連携が3校で規定されていることを指摘し、教育長の認識を質しました。

教育長は、「特別な指導は、家庭の協力のもとに実施する必要がある」とした上で、「文部科学省の規定が適切に運用されたものと認識している」と答え、子どもに対する懲戒行為の基準を定める必要性を肯定しています。

下着の色まで指定「適切」? ガイドライン策定を

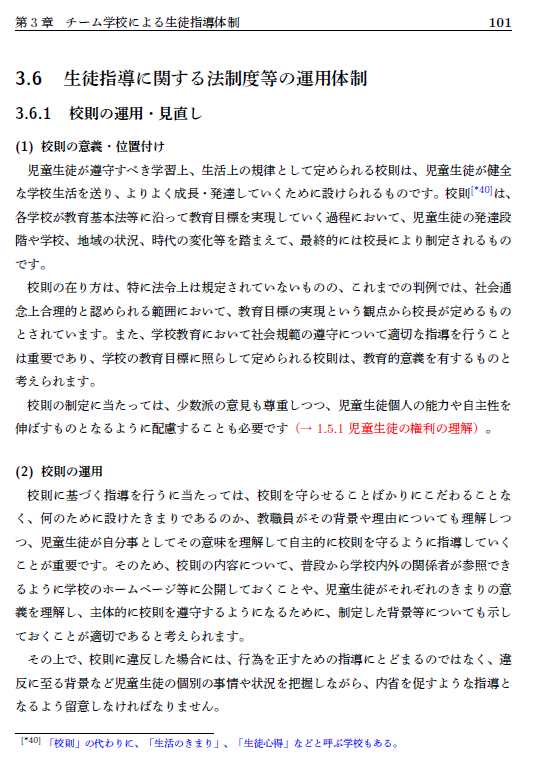

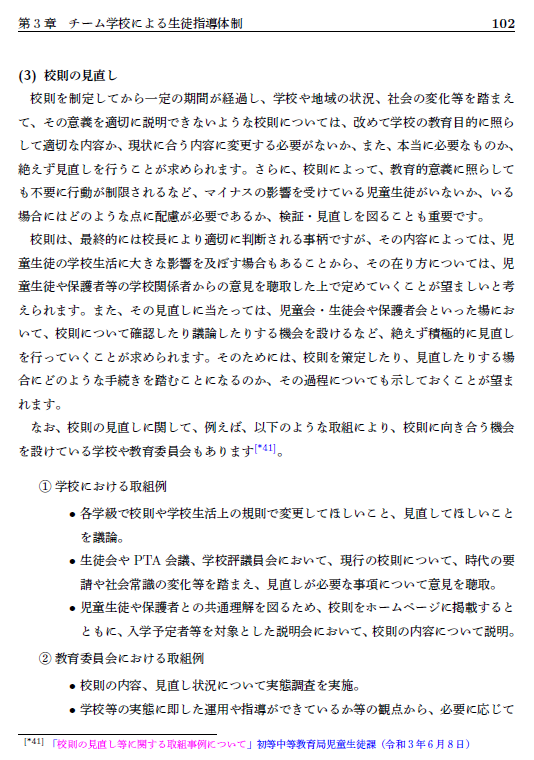

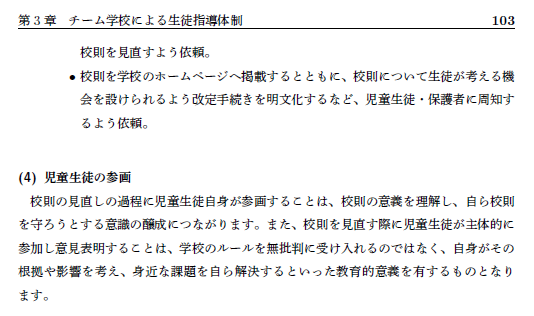

生徒指導の基本文書である「生徒指導提要」では、校則について「理由を説明できない校則は本当に必要か、絶えず見直す」、「見直し手続き」が必要とし、内容の公開を求めています。

(生徒指導提要より 令和4年12月 文部科学省)

(生徒指導提要より 令和4年12月 文部科学省)

市教委はHPで生徒指導規程一覧のページを設けていますが、みよし市議は、規程を公開しているのは101校中84校で、改訂の手続きを示しているのが10校、特定の髪型を禁止しているのが2校、下着の色まで指定しているのが4校であることを指摘し、市教委として校則のガイドラインの策定を求めました。

教育長は、「見直しを支援する」としながらも、ガイドライン策定は考えていないとし、下着の色や髪型の規定については、学校が適切に判断しているという認識です。

校則は子どもを縛るものではなく、権利を守るものであるという理解が必要です。

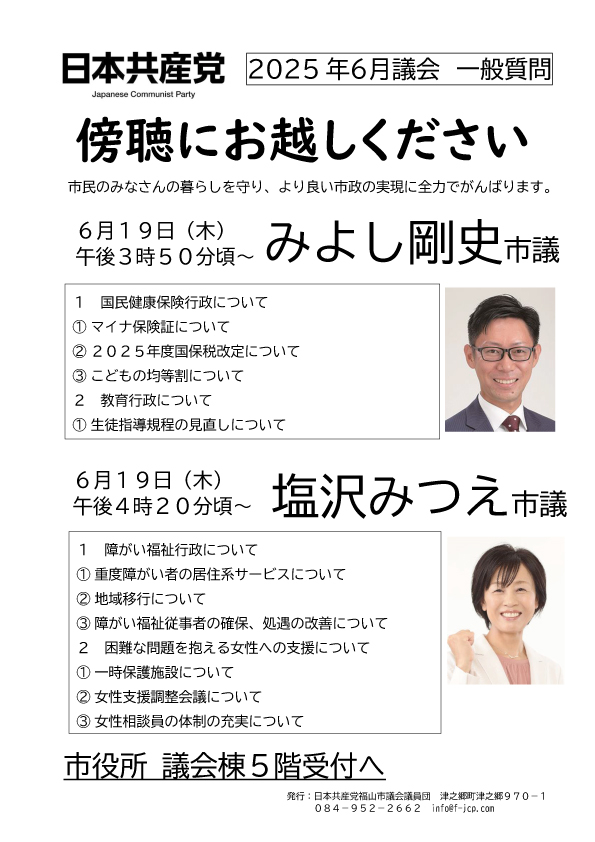

生徒指導規程の見直しについて(2025年6月議会一般質問)

2025年6月議会の日本共産党・みよし剛史市議の一般質問です。

第一質問と答弁を掲載します。

みよし剛史:教育行政について、

生徒指導規程の見直しについて伺います。

2022年6月にこども基本法が成立し、子どもの権利条約に則った権利擁護や意見表明権の確保等が法律上位置付けられ、同年12月に公表された改訂生活指導提要では、生徒指導の「留意点」の第一に「児童生徒の権利の理解」を位置づけました。

改訂提要では校則について、「制定の際の少数派の意見の尊重」、「守らせることばかりにこだわらない」、「理由を説明できない校則は本当に必要か、絶えず見直す」、「校則で悪影響を受けている子どもがいないかなどの検証」、「子どもや保護者の意見聴取」、「見直し手続きの公開」などに言及しています。校則は校長の権限で制定するものですが、提要は国が示す生徒指導の基本文書であり、大きな指針となり得るものです。

市教委のHPにおいて市立小・中学校・義務教育学校の生徒指導規程一覧のページが設けられていますが、6月5日時点で公開されているものは101校中84校、そのうち改訂提要の公表以降に改訂されたものは29校、改訂年度が明記されていないものが24校でした。また、改訂の手続きの明記もしくは考えを示しているものが10校、ツーブロックなど特定の髪型を禁止しているものが2校、下着の色まで指定しているものが4校、LGBTQなど個別配慮の必要性に言及してあるものが4校であることを確認しました。

これまでの改訂提要を念頭にした市教委の具体的な取り組み、現状について教育長の認識、今後の取り組みについての考えをそれぞれお示し下さい。

本市ではかつて、学校規律の違反行為に対するペナルティーの適用を基準化し、厳格に適用するゼロトレランス方式に基づき、男女別に下着の色まで事細かに指定し、問題行動の内容に応じて、説諭や反省文、警察との連携による特別指導、別室指導などが規定された生徒指導規程が多く定められました。中には下着の色を確認したり、化粧をしているか拭き取り検査をするなどの人権侵害や、指導に反発した生徒を逮捕する事例が続発しました。

ゼロトレランスに基づく生徒指導の問題は、国会や国連子どもの権利委員会において福山市の事例を具体的に例示して取り上げられ、合理性に欠けるルールや、人権侵害性が強い運用の問題が指摘されました。市教委は2017年以降、生徒指導規程を児童生徒が主体となって考え、つくり、守るものにつくり直すことを明らかにしましたが、あらためて、過去の生活指導規程やゼロトレランスによる生活指導が適切であったのか、教育長の現在の認識をお示し下さい。

現在の生徒指導規程においても、特別指導の規定があるものが26校あり、具体的な指導方法として、別室指導が13校、奉仕活動が7校、警察との連携が3校で記述があります。特別指導に個別の懲戒行為を定めている事の適切性について教育長の認識をお示し下さい。

旧提要においても、校則を「時代の進展などを踏まえ」「絶えず積極的に」見直すとしてきました。しかし、子どもの権利が守られない事例が多発したことも踏まえ、校則見直しの基準が必要です。

子どもの権利条約28条2項において、「締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる」と定めているように、子どもの権利を守るためにも生徒指導規程の見直しが絶えず実施されるよう、教育委員会として見直しに係るガイドラインの策定を求めます。ご所見をお示し下さい。

教育長答弁:

教育行政についてお答えいたします。

始めに、生徒指導規程の見直しについてです。

2022年(令和4年)に改訂された生徒指導提要には、「校則は、各学校が教育基本法等に沿って教育目標を実現していく過程において、最終的には校長により制定されるもの」と示されています。

本市では、学校や地域の状況、社会の変化等を踏まえ、改めて何のためのきまりかを問い直す必要があると考え、国の改定の前から児童生徒が校則の意味等を理解し、自主的に守ることができるよう、教職員研修を行っており、生徒指導規程等の見直しは進んでいると認識しています。

次に、個別の懲戒行為を定めていることについてです。

特別な指導は、児童生徒本人に対する教育的な指導であるという観点から、家庭の協力のもとに実施する必要があります。

学校は、特別な指導に関する基準や内容をあらかじめ生徒指導規程に定めているものであり、文部科学省の規定が適切に運用されたものと認識しています。

今後も、学校と児童生徒が主体となった、生徒指導規程の見直しが行われるよう支援してまいりますが、ガイドラインの策定は考えていません。

再質問は、福山市議会の会議録や中継映像をご覧ください。

(議事録の更新は次回の定例会開催前になります。)

困難な問題を抱える女性への支援について(2025年6月議会一般質問)

2025年6月議会の日本共産党・塩沢みつえ市議の一般質問です。

第一質問と答弁を掲載します。

塩沢みつえ:困難な問題を抱える女性への支援について

一時保護施設について伺います。

女性をめぐる問題は、被虐待経験や性暴力被害、生活困窮や障害による生きづらさなど複雑化・多様化・複合化しています。本市はイコールふくやまにおいて女性相談が行われており、2024年度の相談件数は754件でした。直近3年間の一時保護件数と一時保護の決定判断基準をお示しください。

女性の福祉の構築を目指す「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されて一年が経過しました。支援法では、「本人の立場に寄り添って相談に応じ、様々な機関と連携・協力して、一人ひとりのニーズに応じて包括的な支援」の実施が求められており、広島県の支援計画には「保護理由の多様化により、保護施設の秘匿性や外出制限等を要しない支援対象者を一時保護するケースも想定されるため、個別の状況に応じた一時保護先の確保が必要」と書かれています。一人ひとりのニーズに応じた一時保護施設の必要性について、認識をお示し下さい。

民間シェルターについては、内閣府の第5次男女共同参画基本計画において、「積極的活用等による適切かつ効果的な一時保護を実施する」と明記されており、他機関・民間団体との協働による支援の構築が求められています。本市における民間シェルターの直近3年間の利用件数をお答えください。京都市は民間シェルター施設に補助金を交付しています。本市において民間団体との連携強化の必要性について、ご所見をお示し下さい。

一時保護後の継続的な支援も必要と考えます。神奈川県で新たな自立支援施設「わたしのお家」を民間委託によって開設し、女性の意思を尊重しながら自立に向けた支援を行なっています。支援対象者の状況に応じた多様な支援策を講じることを求めます。ご所見をお示し下さい。

女性支援調整会議について質問します。

本市の女性支援調整会議設置要綱によると、「支援対象女性にかかわりを有している関係機関等及び今後かかわりを有する可能性がある関係機関等に事務局が参加を依頼したものを持って構成する」とあります。本市で昨年度に開催された支援調整会議の回数、支援調整会議の開催を判断する基準をそれぞれお答えください。相談支援にかかわっている女性相談支援員の、女性支援調整会議における役割をお示し下さい。

女性相談支援員の体制の充実について

5月、本市では30代の夫が妻の頭を木の棒で殴り付ける事件、女子高生がナイフで同級生を切りつける事件が発生しています。高齢の女性に対するDVも起こっています。さまざまな事件が多発する中で、年齢、障がいの有無、国籍等を問わず、すべての女性を対象とする女性相談の重要性が高まっています。

県の計画では、女性相談支援員は多様な相談に対し的確なアセスメントに基づき、本人の意思を尊重しながら支援方針等を検討し、支援に必要な関係機関の調整等を進めていく業務を担うとあります。

専門的な知識と経験が求められる女性相談支援員は、継続的な雇用が必要です。女性相談支援員の正規職員化を求めます。ご所見をお示し下さい。

市長答弁:

次に、困難な問題を抱える女性への支援についてであります。

過去3年間の一時保護件数は、2022年度(令和4年度)3件、23年度3件、24年度2件です。

一時保護の決定は県が行うものであり、ストーカー被害や、配偶者·同居者からの暴力事案など、緊急に保護する必要があることが要件です。

一時保護施設は、法に基づき県が設置するものであり、県の支援計画では、支援対象者のニーズに合った生活環境を提供できる施設が必要とされています。

次に、民間シェルターへつないだ件数は、2022年度(令和4年度)4件、23年度3件、24年度1件です。

民間団体とは、居場所の提供や就労支援など行政のみでは行き届きにくい支援について連携しています。

また、一時保護後の自立支援については、県が中心となり、市やハローワークなどの関係機関が連携し、住居の確保や各種手当の申請などの支援を行っています。

女性支援調整会議は、福祉、保健、教育など、複数の部署や民間団体が連携して必要に応じて開催しており、昨年度は4回開きました。

女性相談支援員は、会議でアセスメント結果や支援対象者の意思を説明しています。

女性相談支援員は、その業務内容を踏まえて、会計年度任用職員として任用しています。

再質問は、福山市議会の会議録や中継映像をご覧ください。

(議事録の更新は次回の定例会開催前になります。)

国民健康保険行政について(2025年6月議会一般質問)

2025年6月議会の日本共産党・みよし剛史市議の一般質問です。

第一質問と答弁を掲載します。

みよし剛史:国民健康保険行政について、

マイナ保険証について伺います。

昨年12月で保険証の新規発行が終了し、現行の保険証は7月末までが有効期限です。マイナ保険証を持っていない人や、要介護の高齢者や障がいのある人など、マイナ保険証の利用が困難な人には資格確認書の交付により、8月以降も受診することができます。後期高齢者医療については、マイナ保険証の利用率が低い状況にあることから1年間に限り全員に交付されます。本市の国保及び後期高齢者医療について、直近のマイナ保険証取得率と利用率についてお答えください。

東京都世田谷区と渋谷区は、マイナ保険証の有無にかかわらず、全ての国保加入者に資格確認書を交付します。理由について、世田谷区は「保険に入っているのに、保険診療を受けられないケースは避けなくてはならない」、渋谷区は「システムトラブルの懸念もあることなどから総合的に判断した」としています。本市のマイナ保険証を利用できる医療機関・薬局数と全体に占める割合をお示し下さい。

国民健康保険法は、保険者の判断によってマイナ保険証を所持している人にも資格確認書を交付することを妨げてはいないか、認識をお示し下さい。

広島県保険医協会によるマイナ保険証についての県内医療機関を対象とした調査結果によると、調査回答した医療機関の6割がマイナ保険証のトラブルによって窓口業務の負担が生じていると感じており、同協会はマイナ保険証と紙の保険証との併用を訴えています。国保加入者すべてに資格確認書を交付すべきと考えますがご所見をお示し下さい。

2025年度国保税改定について伺います。

今年度の改定案は一人当たりの保険税額を7,735円引き上げ、12万7,799円とするものですが、4年連続の引き上げ改定であり、この間の引き上げ幅は2万4,031円にもなります。2024年度改定同様、所得割のみの引き上げですが、引き上げによる歳入への影響額についてお答えください。

昨年の一般質問において、年間の給与収入が250万円の40代夫婦、介護分1人分の場合、国保税を支払った後の生計費が生活保護制度における生活扶助基準額を下回る水準となる事を指摘したところですが、このケースでは改定でどうなるのか、生活扶助基準額との比較でお示し下さい。

5月29日、福山市社会保障推進協議会より、国民健康保険税の値下げを求める請願署名が議長あてに提出されました。長引く物価高騰の中、これ以上の負担増には耐えられないという切実な市民の声が上がっているものであり、今回の増額改定の見直しを求めます。ご所見をお示し下さい。

こどもの均等割について伺います。

被雇用者の健康保険では、子どもなどの扶養家族が何人いても保険料は変わりませんが、国保の場合は家族の人数に応じてかかる均等割があり、現在就学児童以上の子ども一人当たり年間4万200円が課税されています。

就学児童以上の子ども2人の4人家族で給与年収400万円の場合、改定後の年間保険税額は54万9400円ですが、2021年度との比較ではいくら引き上がっているのかお答えください。また、18歳以下のこどもの均等割を廃止した場合の所要額をお示し下さい。

国保税の引き上げは子育て支援の流れに逆行します。基金の活用と一般会計からの法定外繰入により、こどもの均等割の廃止を求めます。ご所見をお示し下さい。

市長答弁:

三好議員の御質問にお答えします。

始めに、マイナ保険証についてであります。

利用登録状況は、今年5月末現在で、国民健康保険では、70.6%、後期高齢者医療制度では、73.0%となっています。

利用率は、今年4月の診療分において、国民健康保険では、41.6%後期高齢者医療制度では、31.3%となっています。

マイナ保険証を利用できる医療機関·薬局の施設数は、今年4月末現在で全体の約9割、748施設となっています。

なお、資格確認書については、一律に交付する予定はありません。

次に、保険税率の改定についてです。

改定による影響額は、約1億4,000万円と見込んでいます。

ご質問の世帯を前提とした年間税額は、昨年度より1万円増の30万6,300円となります。

この度の税率改定に当たっては、県が示すあるべき福山市の保険税額に対して財政調整基金と前年度決算剰余金を活用することで、所得割税率の引き上げを抑制しています。

また、昨今の物価高騰などを踏まえ、特に低所得の方々に配慮し、全ての均等割額·平等割額について、県内市では、本市のみ2年連続で据置としています。

この結果、1人当たり保険税額は、県内市町の平均値を下回っています。このため、見直しは考えていません。

次に、こどもの均等割についてであります。

2021年度(令和3年度)の年間税額は、47万3,400円で、4年前に比べて7万6,000円の増額となっています。

18歳以下のこどもの均等割を廃止した場合の所要額は、約1億9,000万円です。

均等割額の軽減については、国の軽減制度に加え、本市独自に、法定軽減世帯の未就学児を除く18歳以下を対象に減免をしていますが、これを継続します。

また、対象年齢と軽減割合の拡大を全国市長会等を通じて、国に要望しているところです。

再質問は、福山市議会の会議録や中継映像をご覧ください。

(議事録の更新は次回の定例会開催前になります。)

障がい福祉行政について(2025年6月議会一般質問)

2025年6月議会の日本共産党・塩沢みつえ市議の一般質問です。

第一質問と答弁を掲載します。

塩沢みつえ:障がい福祉行政について

重度身体障がい者の居住系サービスについて質問します。

障がい者の高齢化、重度化が進む中、自宅で介護をする家族の負担が大きくなっています。2024年、田中智子佛教大学教授とNHKが行なった調査では、入所施設の待機状態にある障害者は全国で2万人を超えていることが明らかになりました。広島県の障がい者支援施設在籍・待機状況において令和6年10月現在、本市の待機者数は延べ456人ですが、実人数をお答えください。また、最大待機期間、平均待機期間、平均年齢をお答えください。

待機者の中で「速やかに入所が必要な人数」は1名です。自宅で待機する障がい者の介護を担うのはご家族であり、年老いた親が我が子の介護をする老障介護の実態は非常に深刻です。待機者と家族の実態把握が早急に必要と考えますが、認識をお答えください。あわせて待機を解消する手立てについてお答えください。

地域移行について質問します。

国は現在、入所施設から地域移行を推進しています。地域移行は、単に住まいを施設や病院から地域に移すことが目的ではなく、地域で自分らしい暮らしが実現できるかが重要です。地域に戻った時、日常生活圏域において、受けられる障がい福祉サービスが整っていることが必要となりますが、地域移行に向けた障がい福祉サービスの整備状況をお答えください。

本市の第6期福山市障がい福祉計画において、地域移行の目標値は22人、実績値は3人でした。3人の移行先、この結果に対しての評価をお示しください。第7期の地域移行の目標値は11人です。目標値を修正した理由をお示しください。

地域移行に向けた住まいの選択肢の一つにグループホームがあります。第7期福祉計画の居住系サービスの方策として、重度の障がいのある人が入居できる「日中サービス支援型グループホーム」の整備の推進に努めるとありますが、整備の進捗状況をお示しください。

平成8年の公営住宅法改正により、公営住宅等でグループホームの開設が可能となっています。広島県は府中市の県営住宅を活用し、グループホームとして提供している実績があります。また、川崎市ではグループホームの新築・改修にかかる補助金を交付しています。本市においても市営住宅や市所有の遊休地、空き家等の利活用により、新たなグループホーム設置を推進する制度の創設を求めます。ご所見をお示しください。

障がい福祉従事者の確保、処遇の改善について質問します。

障がい福祉従事者の不足により、現場は深刻な状況です。「グループホームに入ることになったが、職員不足でいまだに待機が続いている」等の相談が私の元にも寄せられています。職員不足によって利用者にサービスが提供できない事例がどの程度生じているのか、本市の状況をお示しください。

2014年に日本が批准した障がい者権利条約では「障がいのない市民との平等の実現」が根幹であり、支援を行う社会的責任が国や自治体にあることを宣言しています。しかし現在では担い手不足で事業所も厳しい運営を迫られ、共生社会の実現は遠のいている状況ではないでしょうか。厚労省の試算によると、障がい福祉職員と全産業労働者の賃金格差は約8万円と大きく、これでは人材確保は困難と言わざるを得ません。障がい福祉職員の処遇改善策を求めます。ご所見をお示し下さい。

市長答弁:

塩沢議員の御質問にお答えいたします。

本年6月1日現在、重度障がい者の入所施設における待機者の実人数は264人で、平均年齢は、約43歳です。待機期間の平均は、約9年です。

中には、将来に備えて入所を申し込み、20年を超えている人もおられますが、空きができた際には、その都度、入所の意向を確認しています。

引き続き、県や入所施設等と連携して実態把握に努め、相談支援やヘルパー等の在宅サービス、グループホームの利用により、待機者の解消に努めてまいります。

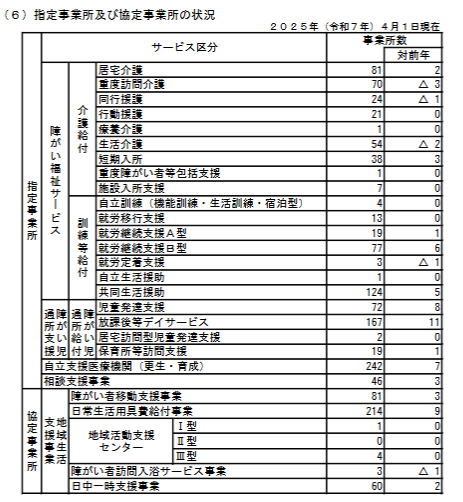

地域移行に向けた、障がい福祉サービスの指定状況については、

本年、4月時点

グループホームが124か所、

生活支援や就労支援の施設が131か所となっています。

地域移行の3人は移行先は、自宅とグループホームです。

地域移行が進まない背景には、入所者に重度障がい者が多く、退所が困難な状況が

あったと受け止めています。

地域移行の目標値の修正は、直近の実績や施設への聴き取り等から総合的に判断して設定したものであり、第7期の進捗状況については、現在集計中です。

日中サービス支援型グループホームは、昨年度以降、3か所を指定し、12か所となっています。

現状では、民間活力によりグループホームが増加しており、新たな制度の創設は考えていません。

障がい福祉従事者の確保については、専門的な知識を有する人材の確保に苦盧している事業所が多いため、今年度から事業者への研修費の補助を実施しております。

職員の処遇改善に関しては、現在、国において検討が進められており、

その動向を注視してまいります。

再質問は、福山市議会の会議録や中継映像をご覧ください。

(議事録の更新は次回の定例会開催前になります。)

2025年6月議会一般質問について

6月定例会での一般質問の日程と質問項目についてご案内します。

ぜひ傍聴にお越しください。

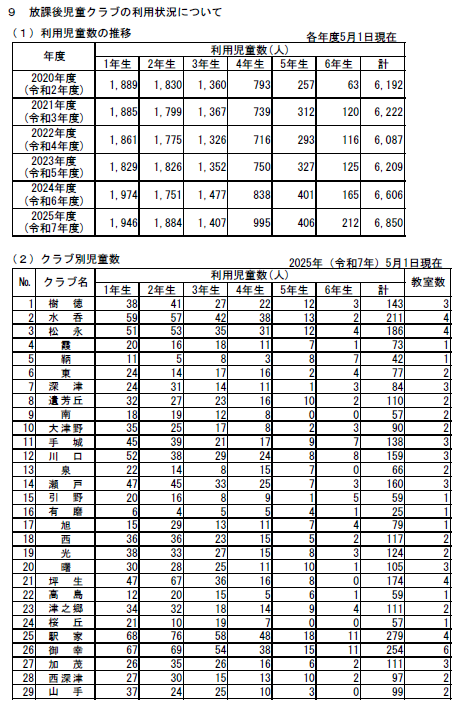

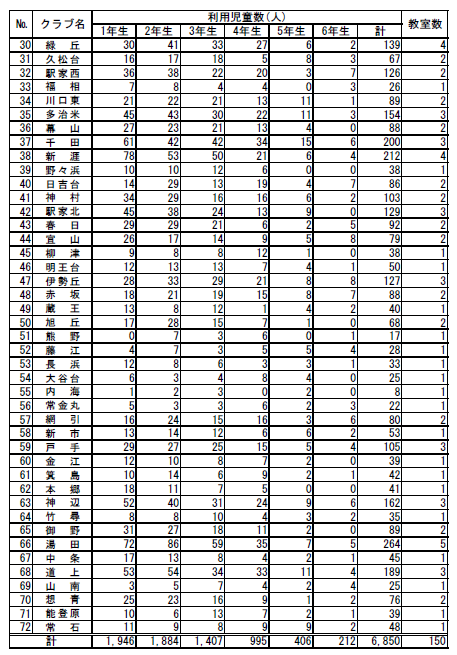

放課後児童クラブ利用児童増加 教室新設で環境改善を

児童250人増も教室数は変わらず

市内の放課後児童クラブの在籍児童数は昨年から250人増加し、6850人でした。2015年に対象を6年生まで拡大して以来、高学年の児童数も増加しています。しかし、全体の教室数は昨年同様、150教室で運営されている状況が明らかになりました。

放課後児童クラブの在籍人数は2020年との比較では658人も増えていますが、教室数は3教室減少しました。

1教室あたりの平均在籍数は、2020年は40・5人でしたが、今年は45・7人であり、詰め込み化が進んでいることが懸念されます。

塩沢議員は、「1教室の定員はおおむね40人以下と定められており、新規の開設が必要なのではないか?」と質しました。

児童クラブ担当課は、「超えている教室もあるが、日常的な参加は6~7割程度。」としつつも、「充分でないことは認識しているため、学校と連携し、ランチルームや他施設の活用を考えている。」と応じましたが、教室の新設の考えについては言及しませんでした。

基準は「概ね40人以下」 クラスの実態は?

1教室が50人を超えるクラブは20年時点では11クラブであったものが、この5年で23クラブにまで増加しています。

安心して生活できる適正規模を超過している状況や、児童の増加で指導員の多忙化を招いている可能性があります。速やかに教室を増設し、環境改善に取り組むべきです。

民間委託7クラブ⇒次年度19クラブに

今年度は市内7クラブの運営を民間に委託していますが、次年度新たに12クラブを委託する考えです。

委託後も市が定期的に状況把握し、公設公営と変わらないと説明しますが、指導員の処遇などは関与できません。委託ではなく指導員の雇用条件の改善を市の責任で行うべきです。