身近で便利なコンビニですが、過酷な労働環境が社会問題になっています。

コンビニの多くは、本部と契約を結び、ノウハウなどの提供を受ける代わりにロイヤリティ(上納金)を払うフランチャイズ(FC)加盟店です。

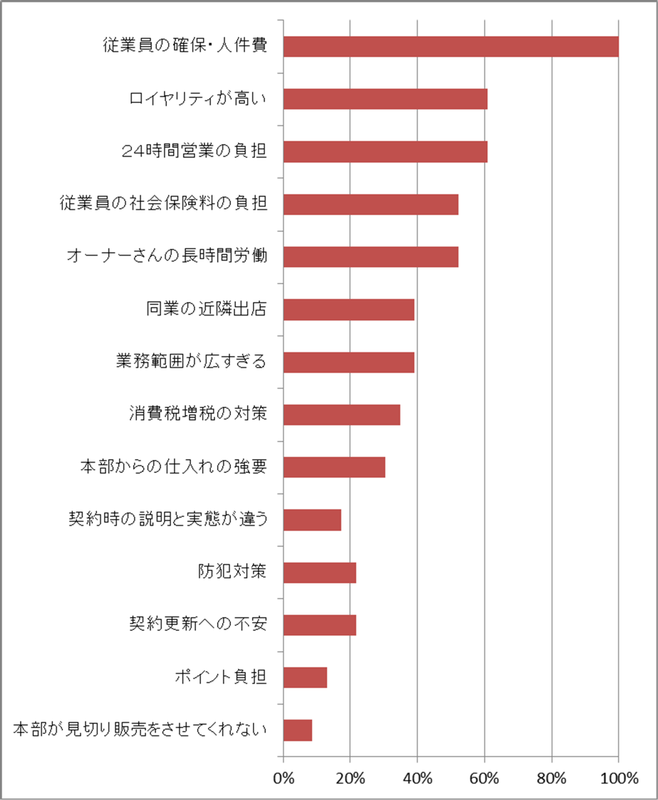

市内のコンビニの実態を調査するため、日本共産党市議団は全175店(直営店含む)にアンケートを送り、22人(5月1人追加)のオーナーから回答を得ました。結果をお知らせします。

コンビニエンスストア・フランチャイズ加盟店実態アンケート調査結果(PDFファイル)

「大企業が小さなものをいじめてる」

いま困っていることについて、回答者の全員が「従業員の確保・人件費」と答え、「ロイヤリティ(上納金)が高い」「24時間営業の負担」がそれぞれ62%と続きました。

自由記述欄には、「同じチェーンが直線距離300mに出店するのは納得がいかない。契約のときは『共存共栄』を言っていた本部が自社だけの利益しか考えていない。大企業が小さな者をいじめてるとしか思えない」「年々上がる人件費、オーナー店長が調子が悪くても人手不足でも24時間店を開けなければいけないことに頭を痛めている」などの回答が寄せられました。

オーナーの労働時間については、全回答者が1日10時間を超えており、12~20時間や15時間など厳しい実態が並びました。「5年間休みなし」「13年間、夫婦2人とも休みもなし」との回答もありました。

高いロイヤリティや「24時間営業・年中無休」を強制され、人手不足や人件費削減のためにオーナーが長時間働かざるをえないなど、過酷な働き方を生んでいます。本部と加盟店の公正な契約が必要です。

市長答弁「コンビニは社会インフラ」

アンケートをもとに、3月市議会でコンビニの現状について質問しました。

福山市は市税などの納付をコンビニで受け付けています。例えば国保税は月間およそ1万1千人も収納するなど、市民サービスの窓口となっています。

市としてコンビニの実態を調査し、本部と加盟店の公正な契約のための「フランチャイズ法」の制定を政府に求めることを要望しました。

市は「コンビニは様々なサービスを提供し、市民生活に欠かせない社会インフラ」との認識を示しましたが、実態調査や法の制定については明言しませんでした。

「社会インフラ」と言うのであれば、負担を店に押しつけるべきではありません。

オーナーの声が社会を動かす

大阪府のコンビニオーナーが時短営業を求めて声をあげたのをきっかけに、過酷な実態に反響が広がり、マスコミ各社にも大きく報道されました。加盟店の声や事態の深刻さを政府やコンビニ大手も無視できなくなっています。

4月16日、日本共産党の辰巳孝太郎参院議員の質問に対し、公正取引委員会は営業時間短縮の一方的拒否は独占禁止法に違反する可能性を初めて認めました。

コンビニ大手3社は同25日、時短の検証・拡大やオーナーの支援策を盛り込んだ行動計画を発表しました。

オーナーの過酷な働き方と本部だけがもうかる不公正な構造を是正しなければ、業界の健全な発展はありません。

加盟店の営業の自由と権利を守るルールがつくられるよう、日本共産党は引き続き取り組みます。