母親大会と福山市が2回目の要望懇談会開催

当事者の声、施策に反映を

11月20日、今年2回目の福山市母親大会と市の要望懇談が行われました。母親大会実行委員を含め、約20人が参加しました。

みよし剛史、塩沢みつえ両市議が同席しました。

福山市母親大会実行委員会から5月に6分野・40項目の要望書が福山市へ提出され、7月に市からの文書回答がありました。

今回の要望懇談では「子ども」、「環境」、「平和」、「くらし」に関係する施策についての参加者からの意見に対し、所管の市職員が応答する形式で話し合われました。

市民からの要望 切実な願いが続々

就学前児童の保護者からは、「夏が暑すぎて公園で外遊びができず家から出られない。暑い夏でも自由に過ごせる居場所が欲しい」、「福山には児童館がないが他市ではあるのが当たり前。交流館やふれあいプラザは開放できないのか」といった切実な思いと対策の提案がありました。

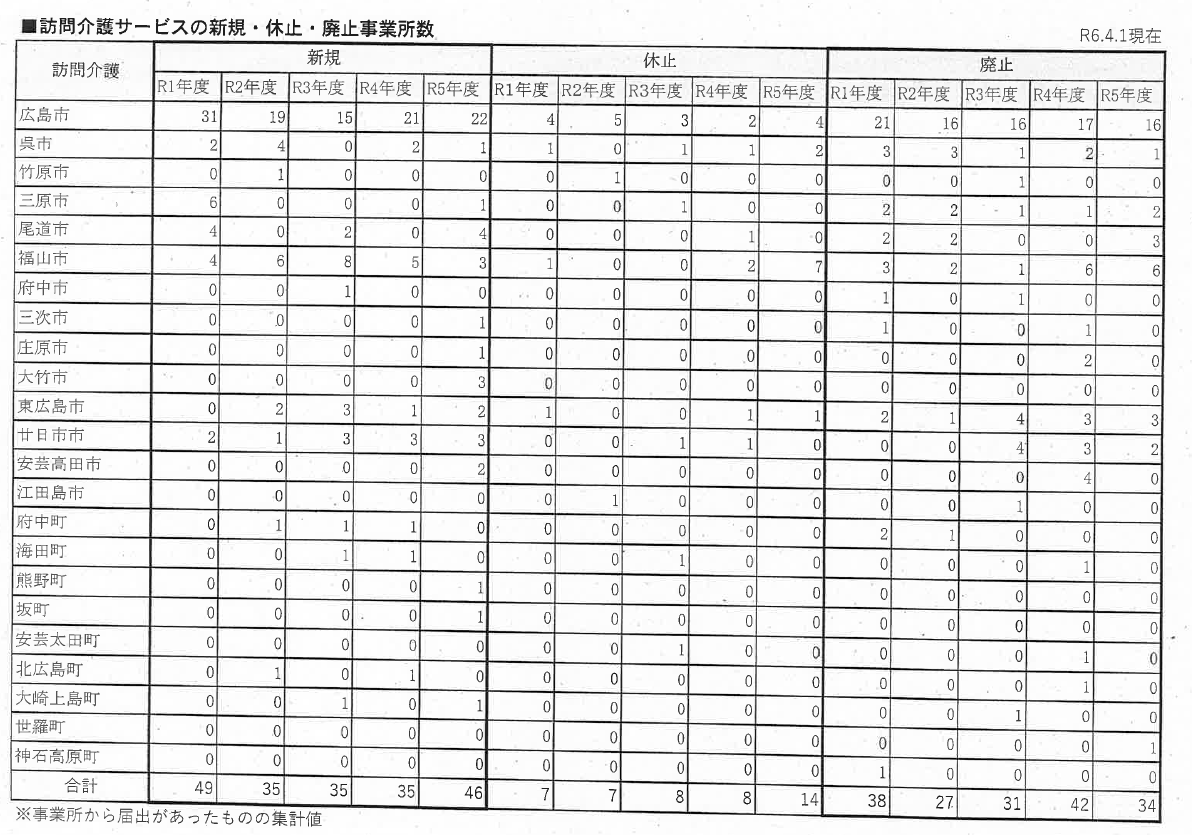

介護職場の従事者からは、「介護職員の人手不足に対応するために6000円の処遇改善が行われたが、実際には人材は全く確保できていない」、「福山市も賃金水準の引き上げを国に要望しているのであれば具体的な手立ても含めて提案して欲しい」と介護現場の厳しい実態が語られました。

視覚障がい当事者からは、日常生活用具への補助やヘルプマークの配布などの要件見直しを求める声や、朗読の派遣サービスを作って欲しいという願いが寄せられました。

意見交流を力に あたたかい市政へと

その他、様々な分野の当事者から意見が続きました。懇談の終わりに福山市母親大会代表の尾前氏は、今後の市の施策に当事者の声を反映し、暮らしや福祉の解題の改善に努め、次年度以降も懇談会を継続するよう求めました。