議第130号 令和5年度福山市一般会計歳入歳出決算認定について討論を行います。

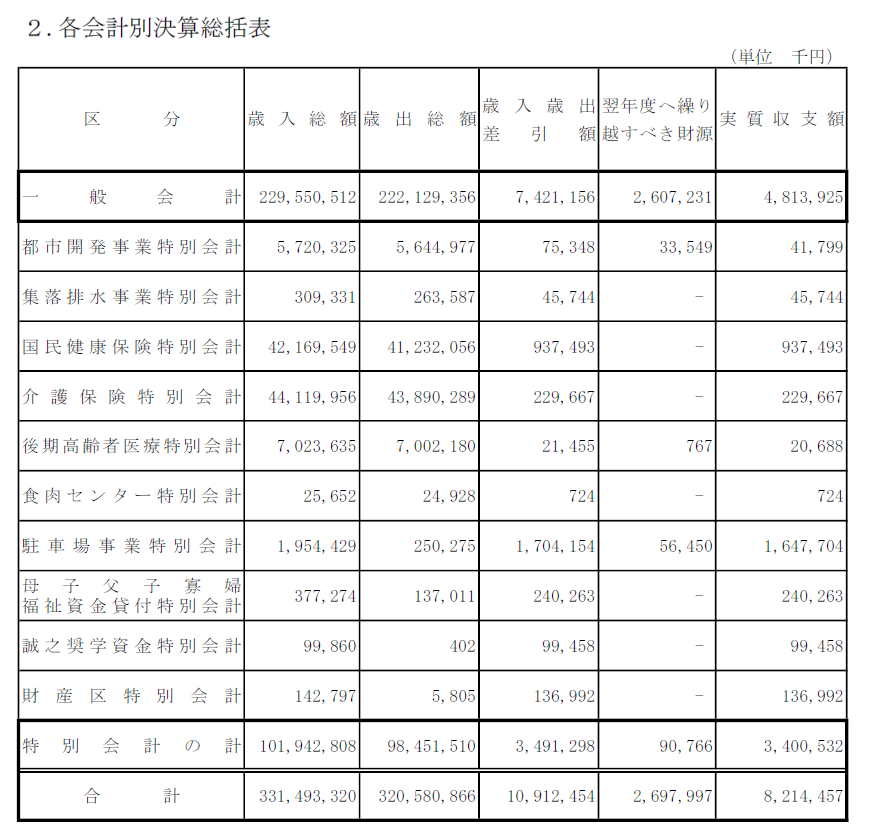

本会計歳入総額は2295億5051万2000円、歳出総額は2221億2935万6000円で、歳入歳出差引き額74億2115万6000円で翌年度繰り越すべき財源26億723万1000円を差し引いた実質収支は48億1392万5000円となりました。

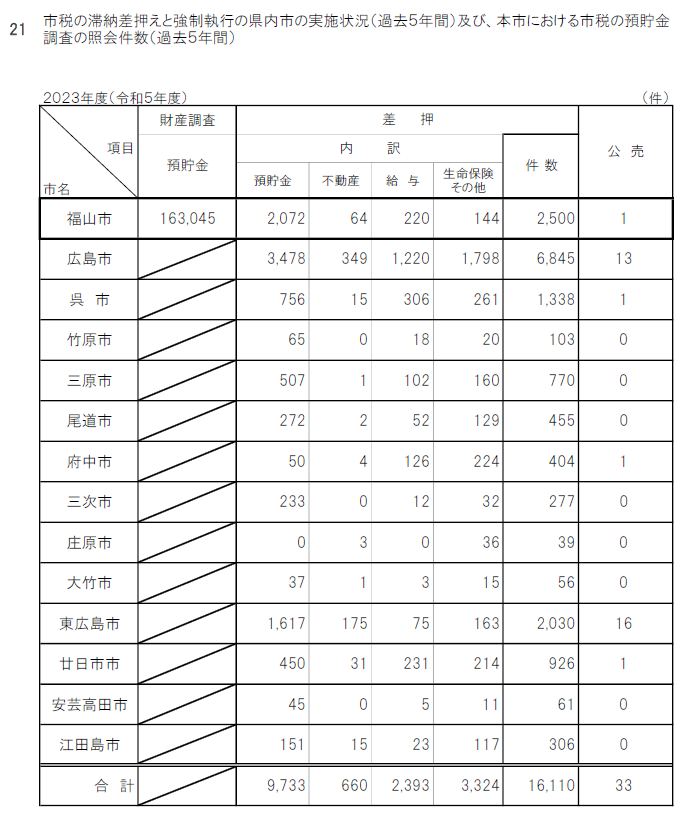

歳入における税収では、給与所得の増により個人市民税の増や、家屋の新増築等に伴う固定資産税の増などにより、全体では9億4059万6000円増となる一方、滞納者の財産調査を年間16万件以上行い、差し押さえが2500件行われています。機械的な滞納処分ではなく、市民との対話による納税相談の取組こそ強化すべきです。

地方消費税交付金は114億6749万1000円交付されており、歳入総額の5.0%を占めています。交付された地方消費税の一部は社会保障関係費に充てられていますが、所得の低い人ほど負担が重い消費税に依存する財政の在り方は問題です。

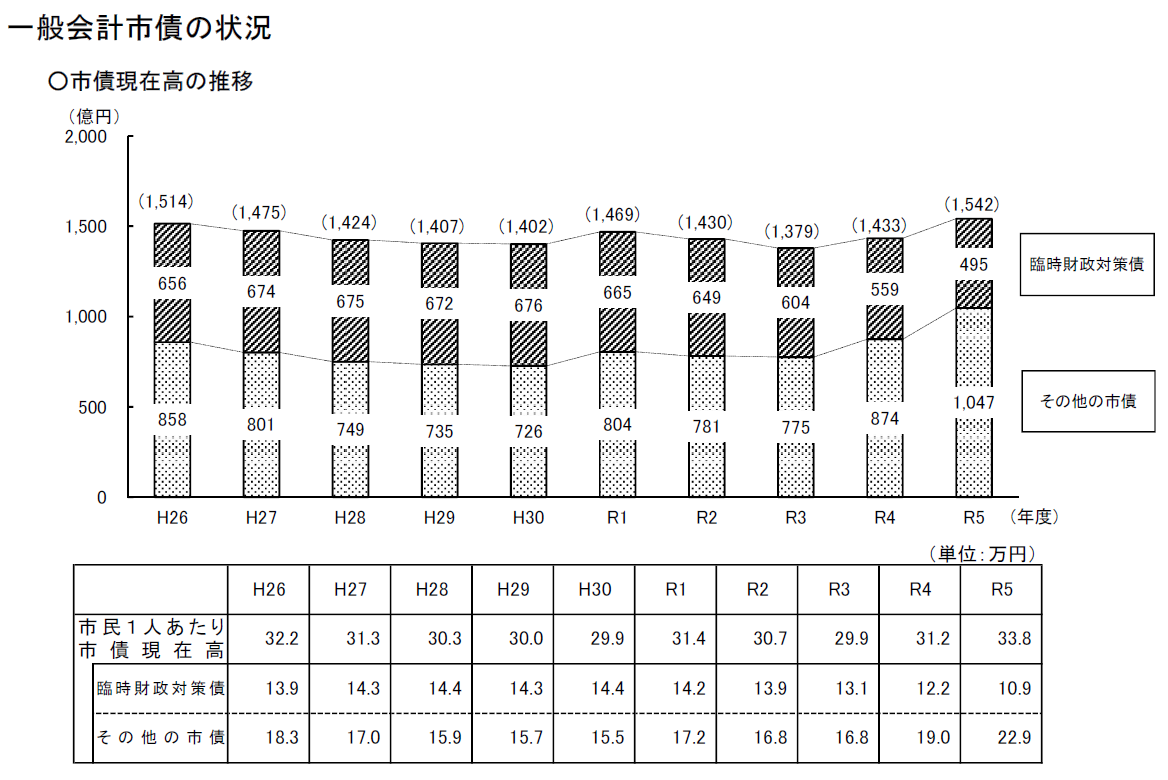

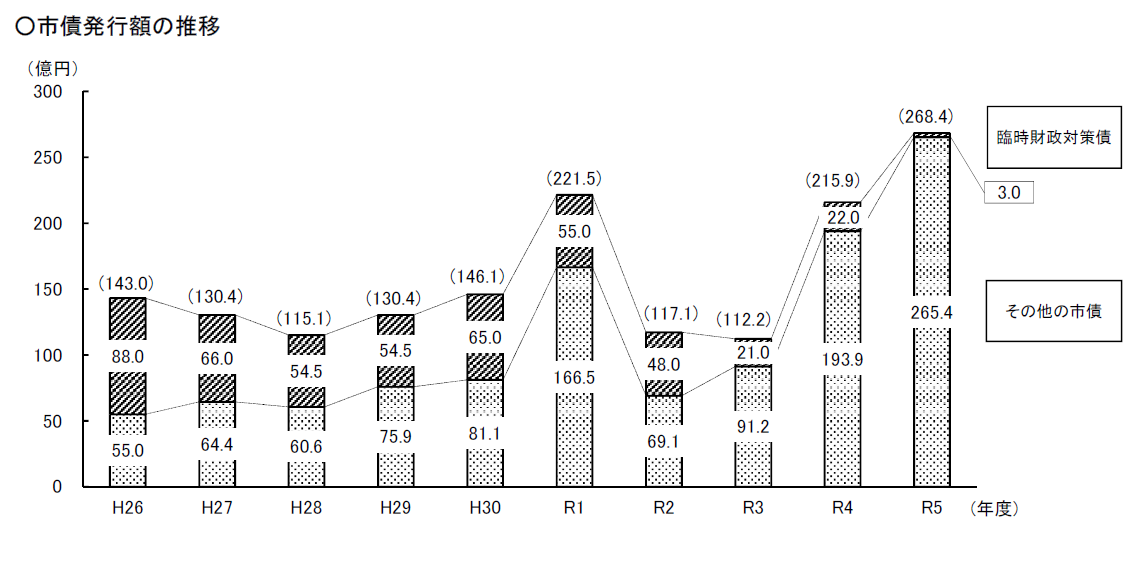

市債は清掃施設整備事業債の増などによって前年度比52億4290万円増の268億3640万円となり、当年度末の市債現在高は108億4507万6000円増加し、1541億8312万7000円、市民1人当たりの市債現在高は約2万6000円増の約33万8000円となりました。大型公共事業による市民の将来負担の増加と財政の硬直化が懸念されます。

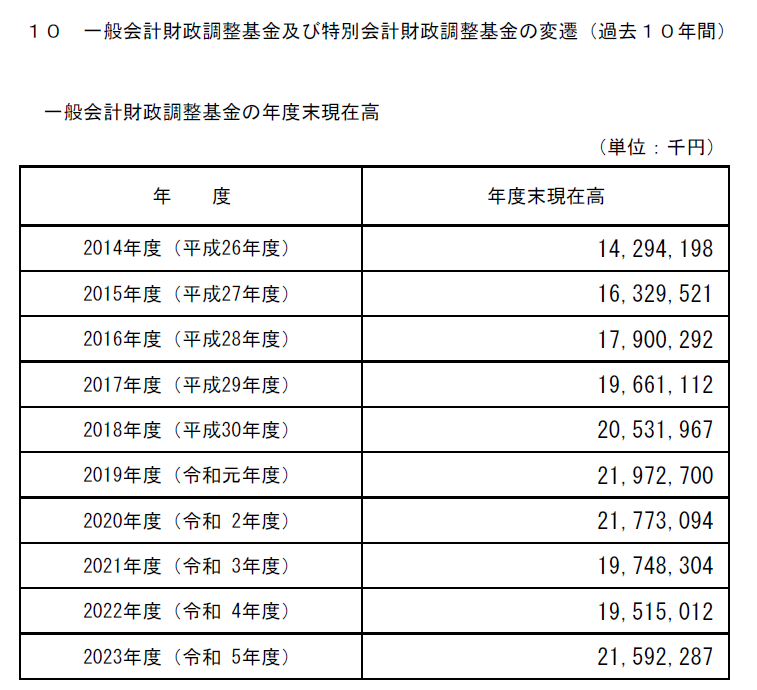

財政調整基金は3億円取り崩し、23億7727万5000円を積立てた結果、当年度末残高は215億9228万7000円となりました。本市の標準財政規模に対する財政調整基金の割合はすでに19.5%であり、さらに積み増せばあまりに過大な水準となります。市民の暮らしや営業を支える独自施策の財源として積極的に活用すべきです。

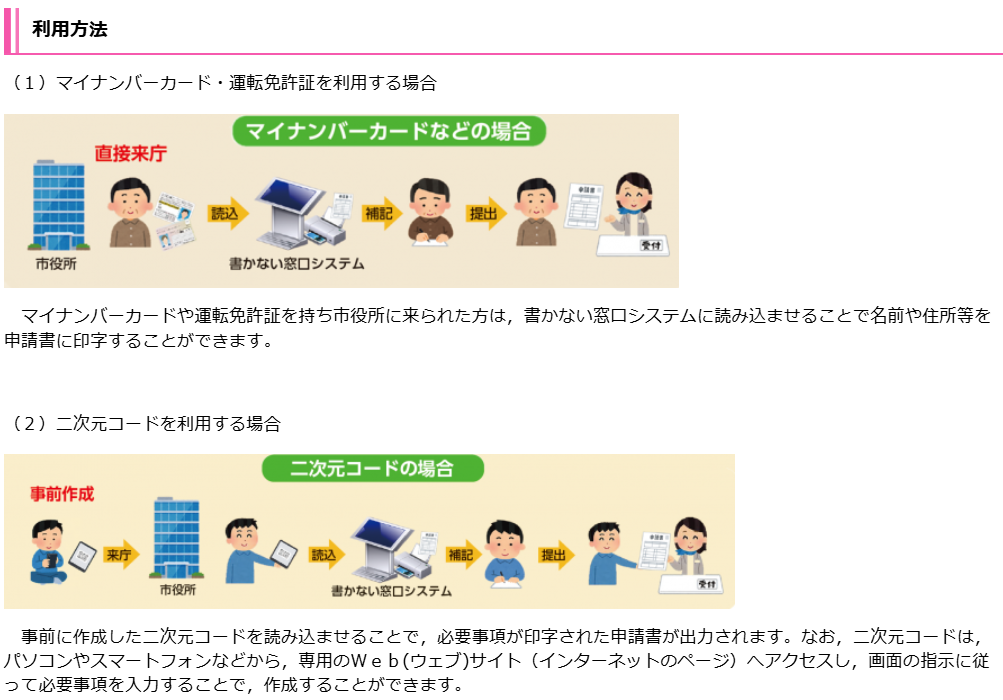

総務費では、マイナンバーカードの普及促進に5年間で総額20億円以上費やし、交付率は76.9%となりましたが、書かない窓口システムの利用率は16業務でわずか2.8%です。利用者や行政への効果も限定的であり、費用対効果はほとんど見込めません。今後もマイナンバーカード関連のシステム構築や利用率向上に多額の税金が使われる可能性は否定できず、行政サービスの強引なデジタル化は見直すべきです。

民生費では、豪雨によって床下浸水の被害に遭った住民に対する災害見舞金が支給されていません。土砂の流入を支給の要件としていますが、床下が浸水すれば土砂が流入することは当然であり、浸水が土砂流入の事実相当にあたることは疑うまでもなく、また制度改正時における議会答弁でも事実上の床下浸水への見舞金であることは認めています。全ての床下浸水被害に見舞金を支給すべきです。

DV問題等に対応する女性相談支援員の欠員が出たことにより相談支援件数が大きく減少しています。専門性の高い相談業務であるにもかかわらず、わずか3名という脆弱な体制による過密な業務が支援に穴をあけてしまったことの根本問題であり、女性支援相談員の低賃金問題を放置していることは今後の事業継続にもリスクを負わせています。直ちに体制の充実と処遇の改善を行うべきです。

衛生費では、市内河川2地点でPFOA/PFOSの含有量を測定していますが、市民の安全を守るためにも対象範囲を広げて測定すべきです。

労働費では、奨学金を返済支援する企業への補助制度の利用が低調であり、支援制度の新規創設する企業のみを対象に止めるのではなく、県の制度と同様に採用3年目までの従業員に支払った手当を対象とするよう改めるべきです。

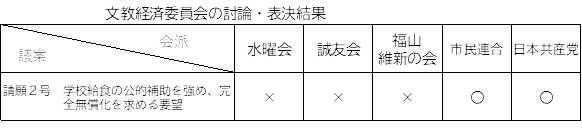

農林水産業費では、地産地消を推進し、食料の安定供給と食料自給率の向上を図るためにも、学校給食への市内農産物の活用を抜本的に向上させ、市内農業者の大部分を占める小規模農業者、兼業農家への事業継続支援を行うべきです。

土木費では、がけ地に近接する住宅の移転に係る補助金が約30年振りに1件適用となりましたが、さらに制度の有効活用に向けた周知を行うべきです。

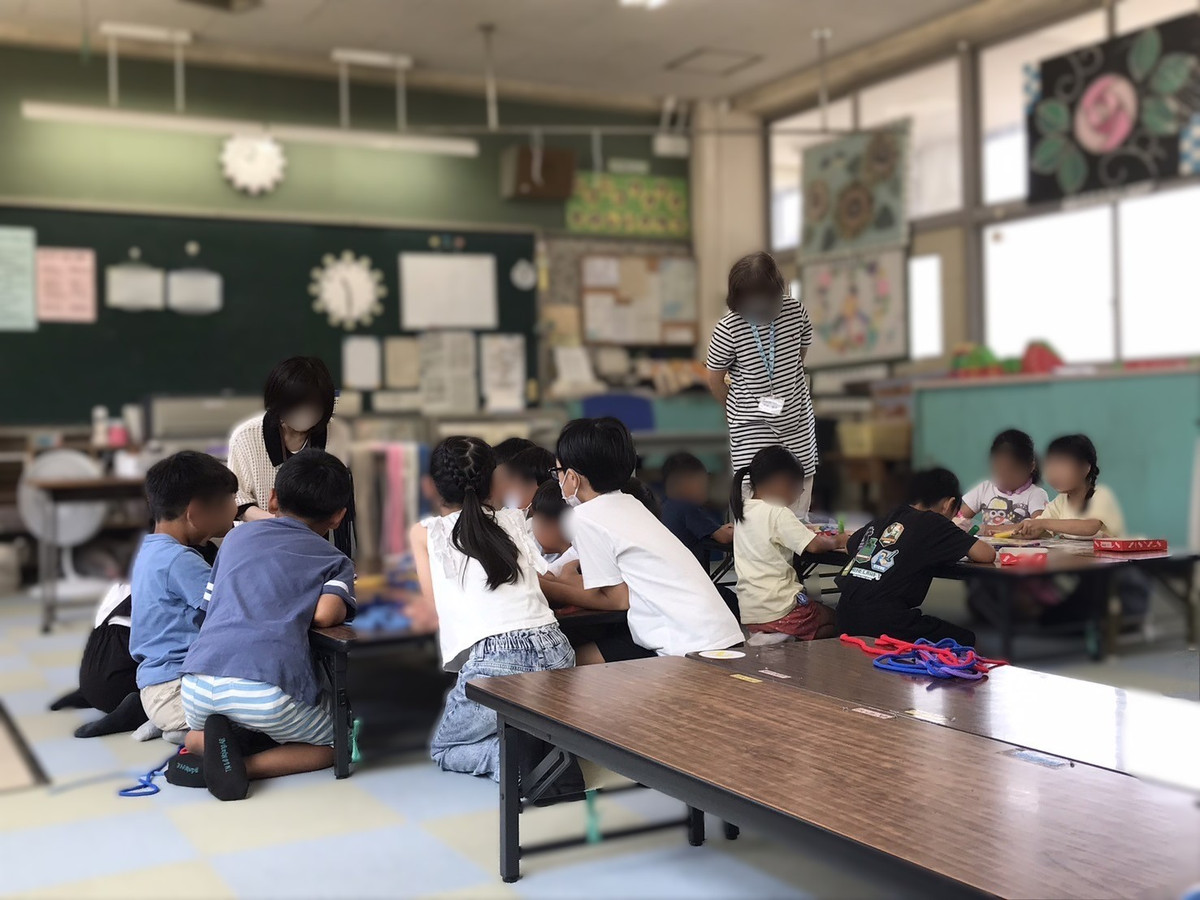

教育費では、フリースクールかがやきにおいて281人の児童生徒の受け入れとともに、年間約1500件の教育相談にも対応していますが、多面化する教育の諸問題に対応するためにも、専門相談員の配置充実や、他機関との連携強化に取り組むべきです。

教員の精神疾患による病休・休職の増加が顕著であり、復帰支援や教員補充が追い付いていない状況となっています。適切な休暇取得と長時間労働の是正の取り組み強化と共に、早期の教員定数改善を国に強く求めるべきです。

一方、当年度は、子ども医療費助成の拡充、出産・子育て応援金の支給、潜在保育士への就職支援金支給、高齢者へのごみ出し支援事業の実施、抜本的な浸水対策、水路転落事故防止対策、路面標示3カ年対策の実施、太陽光発電等の導入支援、福祉施設、農林水産事業者、交通事業者、中小企業・小規模事業者への物価高騰に対応する補助事業などに取り組んだことは評価できます。

その他、当然のことながら市民の生活福祉向上に向けた諸施策が展開されておりますが、さきに述べた政治的比重から本決算認定に反対を表明し、日本共産党三好剛史の討論といたします。