国民平和大行進 今年も福山に

「核兵器、無くすしかない」

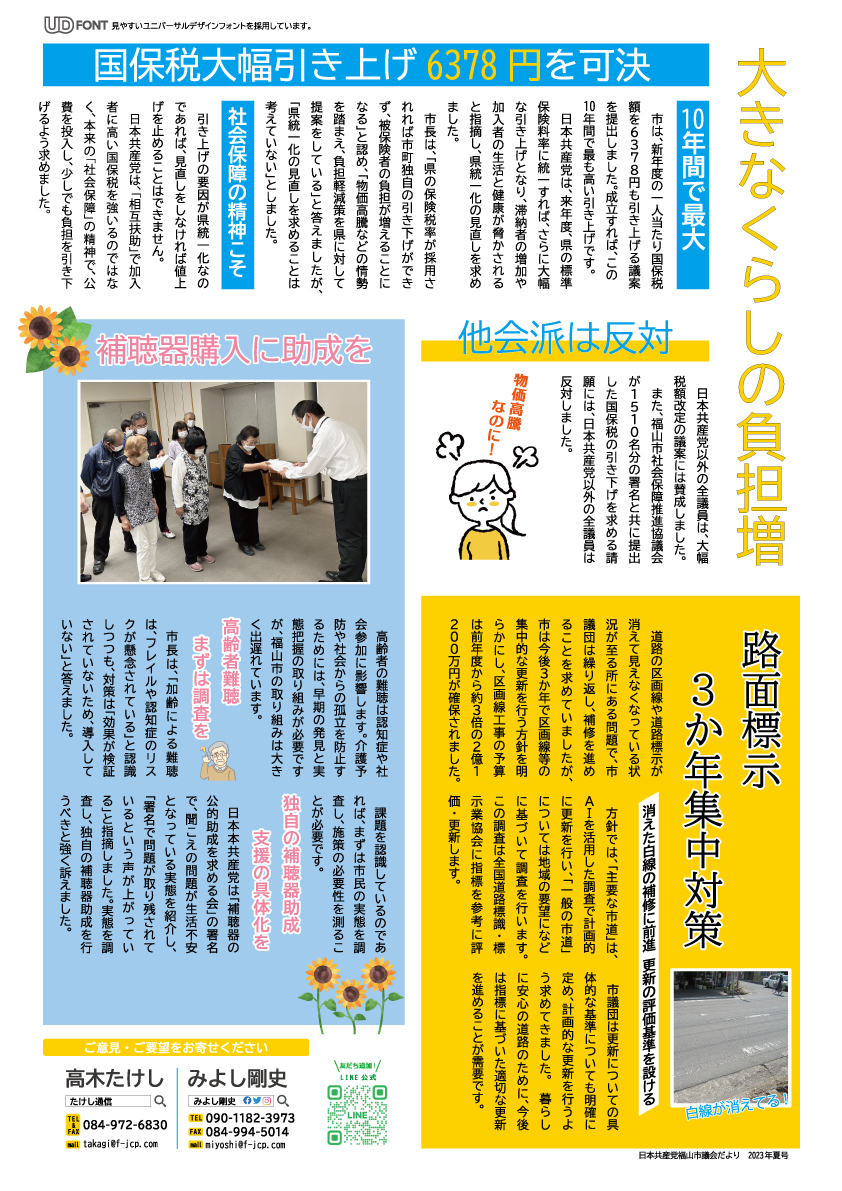

7月26日、今年で66回目の「原水爆禁止・国民平和大行進」が福山市に到着しました。

東京から広島の平和記念公園まで、各地をリレーします。

大門町の公園で多くの市民が出迎え、岡山県の行進団から横断幕を引き継ぎました。

引き継ぎ式では、東京からの通し行進者、村上厚子さんが「広島サミットでは本当に被爆者、市民、世界から大きな怒りが沸き起こりました。この怒りが私の行進の力となりました。核兵器を無くそう、核兵器は無くすしかない、人類は核兵器と共存はできない、この思いで、沿道に呼び掛け、ここまで歩いてきました。」と平和行進に込めた自身の思いを語りました。

広島県の行進団には、日本共産党の大平よしのぶ元衆院議員、河村ひろ子県議、清原だいき医療・介護対策委員長も参加し、福山市役所までの約10㎞を歩きました。

27日は福山市役所を出発し、松永駅まで1日かけて歩きます。日本共産党の高木たけし市議が参加しました。

国民平和大行進には、福山市長と市議会議長から激励のメッセージが寄せられ、それぞれ到着式と出発式で高木たけし市議が代読しました。

8月6日には原水爆禁止世界大会が開催されます。核兵器廃絶、平和の願いを世界へ向けて発信する機会です。ぜひご参加ください。