「費用弁償」限定復活―議員に交通費支給

福山市議会は、9月議会最終日の25日、車の運転など自力での移動が困難な議員が議会へ出席する際に、費用弁償として交通費を支給する条例改定案を議員発議で上程し、賛成多数で可決しました。

日本共産党は、「議論が不十分」として反対しました。

◆ ◆

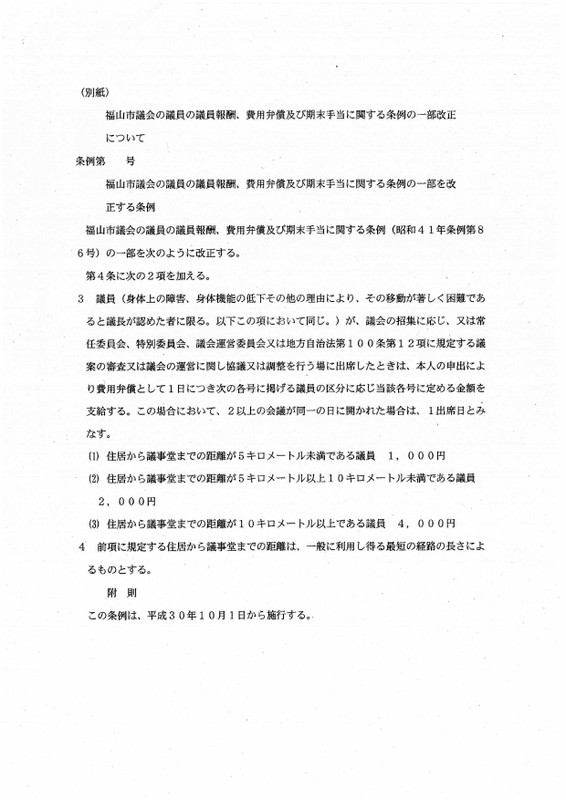

条例は、自宅から議会までの片道の距離が①5㎞未満は1000円、②5㎞~10㎞未満は2000円、③10㎞以上は4000円を1日あたり支給するもので、対象者は、「障害や身体機能の低下などで移動が困難」と議長が認めた議員です。

障害者差別解消法の施行により「合理的配慮の提供」が求められており、自力で登庁できない議員に対する配慮は必要です。

しかし、制度のあり方など、様々な問題を充分に議論しながら進めるべきで、拙速に決めるべきではありません。

委員会への付託を省略

市議会では、8月に早川佳行議長から「運転が困難な議員の活動を保障する必要がある」として、政務活動費の運用改定が提案されていました。

しかし、その議論の最中に、突如として「費用弁償条例の一部改正案」が提案されました。経緯の説明がないばかりか、委員会への付託を省略して本会議で即決され、議論が不充分なまま10月1日に施行されるという事態になりました。

障害当事者や市民の意見を聴取せず

議会として、調査検討委員会の設置など、多様な意見を取り入れるべきですが、障害者団体など当事者の公聴会や市民意見の聴取も行われませんでした。

費用弁償の「廃止理由」と矛盾

2007年6月議会で、費用弁償は「行財政改革」を理由に廃止されました。

その前年には、政務活動費を月額7万円から13万円へ増額し「交通費支給も可能」と基準を見直しています。

議会への交通費は、公務がある場合も、領収書を添付すれば、経費の3分の1は支出が可能です。

しかし、費用弁償は領収書の提出も不要で、透明性が確保されていません。

市民との格差が大きすぎる

福山市の障がい者福祉タクシー助成制度(年1万5000円)や高齢者のお出かけ乗車券(年3000円)は、わずかな額なうえに、非課税世帯のみが対象です。

市民への交通費助成はきわめて貧弱で、議員の費用弁償とは格差がありすぎます。

◆ ◆

まず議会がすべきことは、障害者や高齢者など市民の交通権を保障するための施策の拡充です。