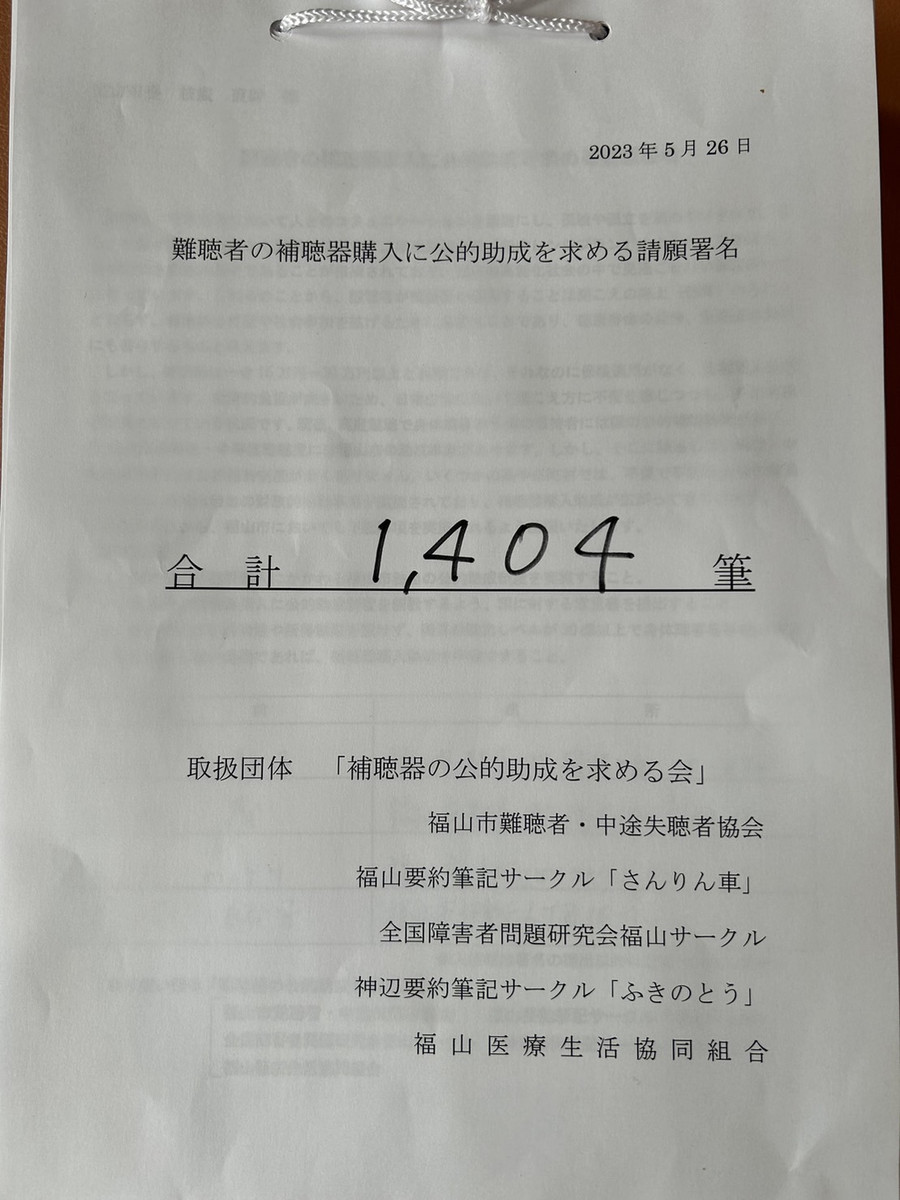

補聴器購入に助成を求める署名

署名に多くの市民の声 1404筆追加提出

「補聴器の公的助成を求める会」は5月26日、国の補助制度の対象とならない軽・中度の難聴者への補聴器購入助成を求め、1404筆の署名を提出しました。昨年の提出分との合計で2599筆となりました。

当事者や支援者14人が市役所を訪れ、障害福祉課長ら職員5人と懇談しました。高木たけし、みよし剛史両市議が同席しました。

参加した当事者からは、「難聴は一人ひとり聞こえない音域が違うので見合った補聴器でなければならないがとても高額。」「聞こえないと外出もしたくなくなる。ひきこもりにもつながりかねない」「18歳未満の軽・中等児への助成はあるが、18歳になった途端、お金の不安ばかり考える」と、難聴による生活の困難さと助成の必要性が語られました。

障害福祉課長は補聴器に認知症の予防効果もあることを認める一方、「国の統一的な対応が必要」との答えに止まりました。「在宅介護も増え、家族の問題でもある。検討して欲しい。」と切実な声が上がっています。