新型コロナ対策の第3次補正予算(2020年7月臨時議会報告)

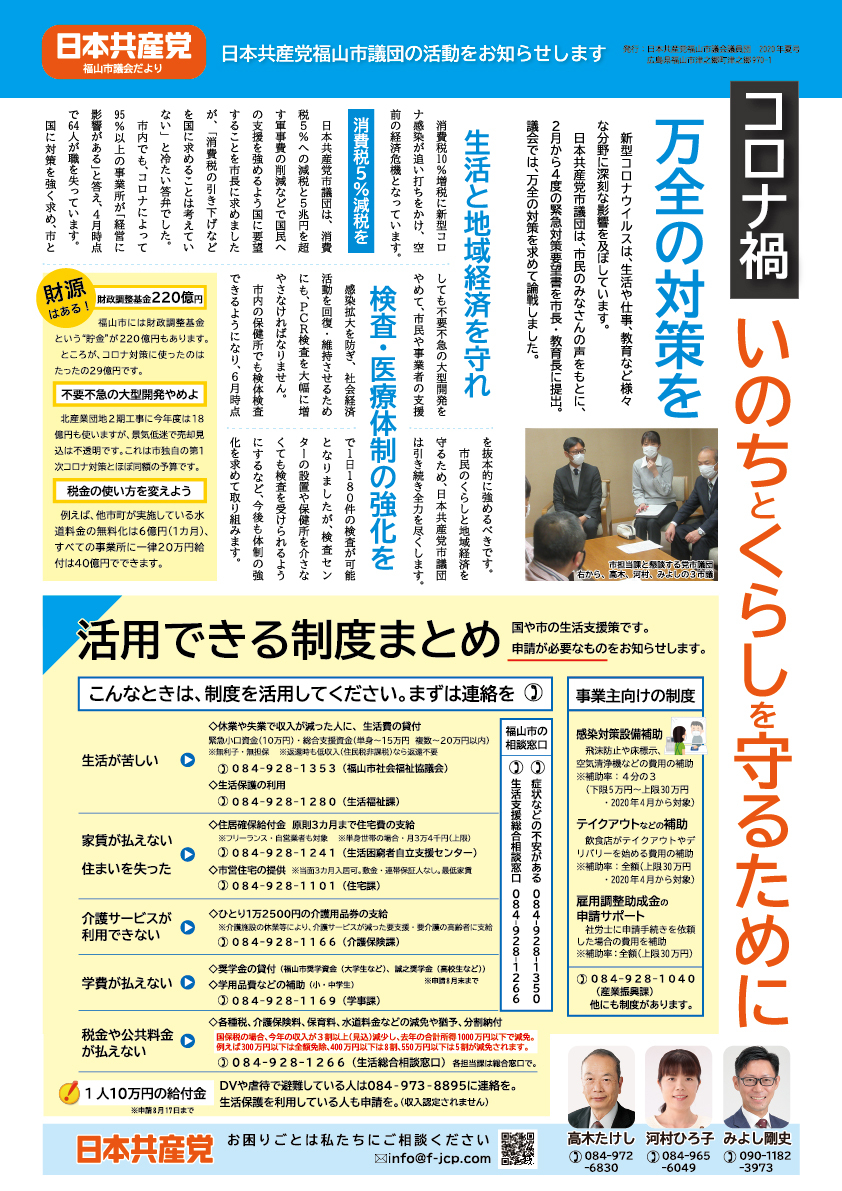

新型コロナウイルス感染症対策の第3次補正予算案が提出され、臨時議会が7月16・17日に開かれました。

歳入歳出に26億円余を追加し、今年度の一般会計予算は2292億円余となります。学校や保育所の衛生用品の購入補助やインフルエンザ予防接種費補助の拡充(中学3年生まで・補助額1600円に拡大)などが盛り込まれており、日本共産党市議団は予算案に賛成しました。

しかし、市民や事業者を直接支援する政策は不十分で、他市町が進める水道料金の減免や事業者への家賃補助などには消極的です。

第3次までに使った財政調整基金(市の貯金)は45億円余で、173億円以上も残っています。

福山市内でコロナの影響による離職者は、6月末時点で140人に上っており、地域経済への打撃も深刻です。市民のいのちと暮らし最優先の対策を求め、日本共産党市議団は引き続き取り組みます。

感染拡大を防ぎ、経済を守るために

GOTOより直接支援を

安倍政権は、新型コロナの影響を受けた観光や飲食の消費をうながすとして、1.7兆円の税金を投入する「GOTOキャンペーン」を進めています。

いま、人を移動させるのか

旅行代金を割引する「GOTOトラベル」の開始を7月22日に前倒しすると発表しましたが、感染者が全国で急増している最中に人を移動させることに批判の声が大きくあがっています。

福山市も「GOTO」を前提に、貸切バスツアーの補助や宿泊・飲食などのクーポン発行を予算化しています。

しかし、市内でも感染者が相次ぐなかで、「GOTO」ありきでは感染拡大につながりかねず、経済効果も得られない可能性があります。

事業者の深刻な苦境に対しては給付金など直接的な支援を強め、状況に応じて補償と一体の休業要請を行うことも必要です。

↑啓発リボンも配布しているそうです

↑啓発リボンも配布しているそうです