国民健康保険(国保)は来年4月、運営主体が市町から県に変わる「都道府県化」により、制度の大転換を迎えます。広島県の国保の現状をお知らせします。

国保の目的は社会保障

国保は、自営業や非正規労働者、定年退職や失業で無職の人などが加入する公的医療保険で、「国民皆保険」の基礎となっています。

国民皆保険とは、

「①国民全員を公的医療保険で保障。

②医療機関を自由に選べる。

③安い医療費で高度な医療。

④社会保険方式を基本としつつ、皆保険を維持するため、公費を投入。」

が特徴の制度であると厚生労働省は述べています。

また、現在の「国保法」は、戦前の「相互共済・任意加入」から全面改正され、法の目的を「社会保障及び国民保健の向上に寄与すること」と定めています。

すべての国民が健康で文化的な生活を営む権利(生存権)を保障する憲法25条に基づき、国の社会保障として運営されてきたのです。

支払い能力を超える加入者負担は許されない

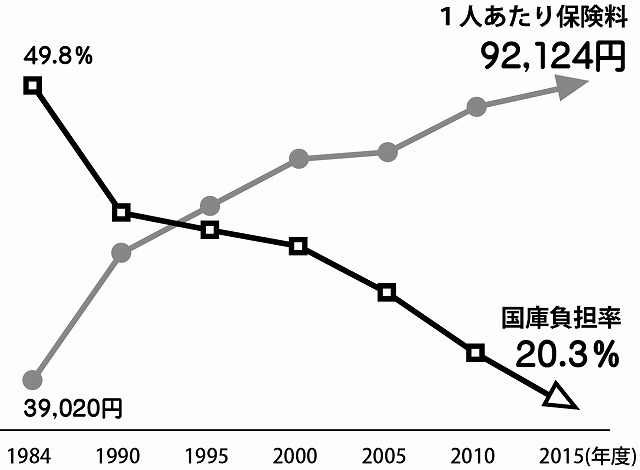

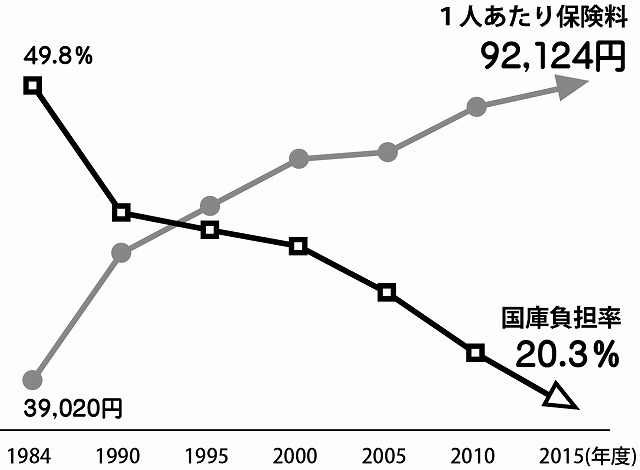

ところが、1984年以降、国は自らの責任を縮小し、国保運営に対する国庫負担を減らし続けてきました。国保税は年々上昇し、国保加入者のくらしを圧迫。「生存権」を脅かす事態となっています。

「広島県国民健康保険運営協議会(2017年2月)」の資料「保険料(税)の計算例」によると、給与年収360万円の世帯(40代夫婦・子1人)の国保税は41万2千円となっています。

所得税、住民税、国民年金保険料をあわせると100万円を超える負担です。

国保税だけで総収入の1割以上を占める現状は、支払い能力をはるかに超えています。

広島県は独自の支援ゼロ

全国では、18の都府県が市町村国保を独自に助成しています。

中国地方でも、岡山、山口、島根の3県が県予算を支出して市町村を支援していますが、広島県は実施せず、国保税の負担に苦しむ県民に寄り添う姿勢は見られません。

「都道府県化」で約8%の増税に!?

高すぎる国保税の引き下げこそ、県民の切実な願いです。しかし、財政責任を都道府県に課す「都道府県化」は、さらなる負担増を招く恐れがあります。

現在、全国で7割を超える市区町村が、赤字の補填や加入者の負担軽減のために一般会計から国保会計に法定外繰入を行っており、総額は年間3900億円に上ります。(2015年度「国民健康保険の実態」)これは、1人あたり約1万円の国保税引き下げにつながる額です。

この法定外繰入について、国は「都道府県化」後も「市区町村の裁量でできる」と明言していますが、一方で「赤字の補填等を目的とした繰入は解消すべき」との考えを示しました。

国の思惑に従う形で、広島県は「法定外繰入の解消や削減に計画的に取り組む方向で検討している」と福山市に伝え、市は負担軽減のための繰入についても「解消していかなければならない」と議会で答弁しました。

「都道府県化」による統一保険料のもと、法定外繰入を行わなければ、福山市の国保税は7.88%(1人平均年額8775円)※も値上げとなる試算が示されています。

6年間の激変緩和期間が終われば、この試算結果が適用されることになります。

国保事業費納付金及び市町村標準保険料率の試算(平成29年8月31日現在)の結果について

※(上記の広島県発表の試算結果より、法定外繰入前の今年度推計と法定外繰入後の昨年度決算を比較・激変緩和適用前)

今でも多くの県民が高すぎる国保税に苦しむなか、これ以上の負担増は決して許されません。

安心できる国保のために、生存権を守る運動を今こそ広げよう

県は、市町の法定外繰入を認めるとともに、今後設置される広島県国保特別会計に一般会計からの法定外繰入を行って県民の負担軽減を図るべきです。

「払いたくても払えない国保税」から「誰でも払え、安心して医療を受けられる県政」へと転換するため、今こそ運動を広げましょう。

日本共産党は、みなさんと力をあわせて頑張ります。