「しあわせの庭」大量解雇問題と最近の動きについて、ご報告します。

福山市の一般社団法人「しあわせの庭」が福山、府中両市で運営する「就労継続支援A型事業所」2カ所を11月17日付で閉鎖し、利用者112人と職員32人を解雇しました。

就労継続支援A型事業所とは、障害のある人が雇用契約を結び、就労訓練を受けながら働く場です。

しかし、規制緩和で株式会社などの参入が認められ、事業所の数は急増しましたが、「国の給付金目当て」と指摘される不適切な運営が各地で発覚しました。

今年4月に厚生労働省が運営基準を厳格化した結果、経営破たんする事業所が相次いでいます。

給与払わず突然の解雇

「しあわせの庭」は、突然解雇を通知したうえに10月・11月分の賃金も未払いと悪質で、関係者に大きな不安と怒りが広がっています。

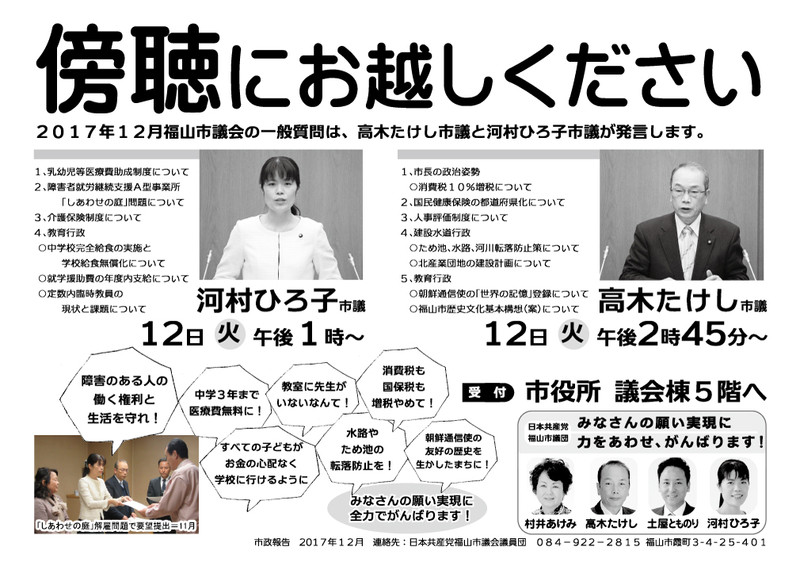

21日の市議会民生福祉委員会で、河村ひろ子市議は「事業所の認可権限は市にある。市が率先して利用者の生活保障や障害者を支援する相談支援事業所の財政措置を実施せよ」と求めました。

また、特別支援学校の生徒の就職内定状況についても、実態把握と支援を要望しました。

当事者の声をもとに市に緊急要望

21日、土屋とものり、河村ひろ子両市議が利用者や職員から相談を受け、「ショックで食事もできない」「電話代や光熱水費が払えていない。止められたらどうしよう」「子どものミルクやオムツも買えない」「リストカットしてしまう利用者もいる。安否が心配」など深刻な実態を聞き取りました。

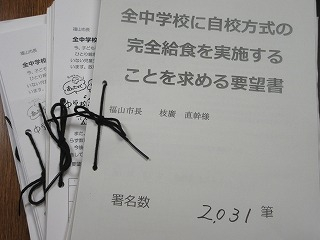

日本共産党市議団は22日、辻つねお県議と連名で枝廣直幹市長あてに緊急要望書を提出し、▽全利用者の訪問調査▽失業手当等のつなぎ資金の給付▽ライフライン保護の要請▽生活物資の提供▽市説明会等に参加する交通手段の提供▽ハローワーク等と連携した総合相談窓口の開設―など9項目を申し入れました。詳しくはこちらをご覧ください ←クリック

応対した保健福祉局長は「利用者保護に万全の体制をとり、最善を尽くしたい。要望の趣旨はよく分かる」と回答。市の災害備蓄品を活用してすぐに生活物資を提供するなどの対応がとられました。

また、23日に開かれた個別相談会に辻県議や楢崎征途・府中市議、市民有志とともに参加し、約40人から聞き取った実態をもとに、24日に第2次要望書を市長あてに提出しました。

引き続き、行政に声を届け、より適切な支援がされるよう取り組みます。

【第2次要望項目】

1、国の「未払い賃金立て替え制度」の支払い日が決定しておらず、利用者や職員はわずかな手持ち金しかなく、生活が困窮しています。国から支給されるまでの間、福山市が未払い賃金分を立て替え支給すること。

2、生活保護受給者は、賃金の見込み分を引いて保護費を支給されています。10月、11月分の賃金見込み分を早急に支給すること。

3、離職者のための緊急支援金を早急に支給できるよう手立てをとること。その際、生活保護受給者にも適用すること。

4、安否確認をするときには、食料品など生活用品など要望に応じて支給すること。

5、計画相談員と連携して、1人ひとりに丁寧に支援すること。その際、計画相談員への財政措置を行うこと。

誰もが尊厳をもって働き続けられる社会に

社会福祉でもある就労支援事業に営利本位の企業を参入させた制度の欠陥と行政のチェック体制の不備が、障害のある人の働く場を奪う事態を招いています。

河村ひろ子市議は29日に上京し、厚生労働省のレクチャーを受けました。今回の対策を求めるとともに2度とこのような事態が起きないよう、12月議会でがんばります。

また、党市議団は、辻県議や国会議員団、他市の議員とも連携し、引き続き対策に全力を尽くします。

↑24日、同じく大量解雇(約220人)があった倉敷市の田辺昭夫市議と情報交換

↑27日、大平よしのぶ前衆院議員が当事者の声を聞きました。