2022参院選が始まりました

2022年の参院選、6月22日公示・7月10日投票です。

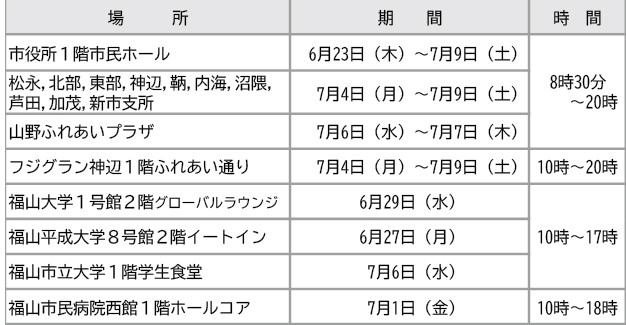

お出かけのついでに期日前投票を

期日前投票は、市役所本庁では23日から始まります。

投票のはがきに期日前投票の宣誓書があるので、記述してから持って行っても良いですが、はがきを忘れても免許証などで本人確認できればその場で宣誓書を書いて投票できます。

投票日当日も同様に、はがきがなくても大丈夫です。

不在者投票の請求は、お早めに

●学生さんなど実家から住民票を移してない場合でも、いま住んでいる場所で不在者 投票ができます。住民票がある市区町村の選挙管理委員会に請求してください。

●指定の病院や介護施設に入院・入居されてる方は、施設内で不在者投票できます。各施設に問い合わせを。

●引っ越し後「転入届」を出して3カ月以内の場合は、不在者投票を利用すれば引っ越し先で投票できます。旧住所の選管に連絡してください。

◆コロナ感染で宿泊・自宅療養の場合、「特例郵便等投票」ができます。

くわしくは、福山市選挙管理委員会のホームページを↓

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/senkyo/235197.html