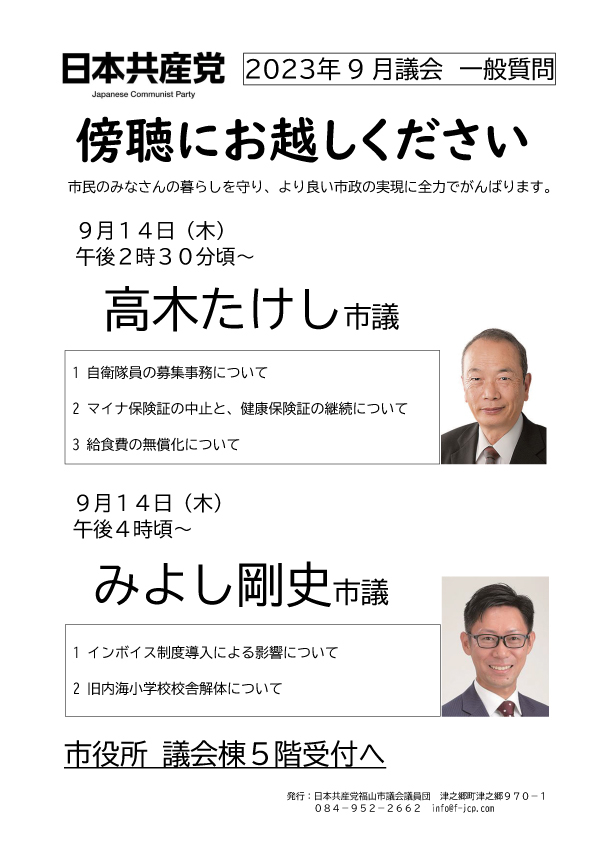

インボイス制度導入による影響について(2023年9月議会一般質問)

2023年9月議会の日本共産党・みよし剛史市議の一般質問です。

第一質問と答弁を掲載します。

みよし剛史:インボイス制度導入による影響について伺います。

10月から始まるインボイス制度に対し、小規模事業者やフリーランスらの団体「STOP!インボイス」は36万筆余のインボイス制度反対署名を国に提出しました。同団体による提言では「インボイス制度とは、税率を変更しない消費税の増税である。」と訴えています。

現在、売上高1000万円までの事業者について消費税の納入が免除されていますが、制度導入後は全ての免税事業者の売上から仕入れを差し引いた粗利への課税を、免税事業者、課税事業者、消費者のいずれかが必ず負担することとなります。インボイス制度の導入は実質的な消費税増税という認識について、市長の考えをお示し下さい。

免税点制度は消費税に累進性を備えるための対応であり、免除分が事業者の利益になっているわけではないと考えます。なぜ消費税の免税点制度が備えられたのか、市長の認識をお示し下さい。

国税庁の発表によると、本年7月末時点でのインボイス登録件数は342万件で、月間伸び数は10万件と鈍化しています。東京商工リサーチの調査では法人の9割以上が登録している状況であり、個人事業主の登録が進んでいないものと推察します。本市におけるインボイス登録の進捗状況、法人・個人事業主別の登録件数をお示し下さい。

国税庁は税制改正による負担軽減措置を周知するチラシを、インボイス制度に関係する可能性がある個人・法人約1286万件に対して送付しています。未登録の事業者は相当数いるものと考えられ、このまま制度が導入されれば大きな混乱が生じることが懸念されますが、現状についての認識をお示し下さい。

東京商工リサーチが法人を対象に実施したインボイス制度に関する調査では、制度導入後の免税業者への対応について「取引しない」もしくは「取引価格を引き下げる」との回答が11.8%で、「検討中」も3割を超えています。独占禁止法や下請法に抵触する取引の横行は避けなければなりませんが、市としての防止策の考えをお示し下さい。

消費税は赤字で利益が生じていなくとも納税義務が生じます。課税事業者になれば税負担増に耐えられず、免税事業者では取引から排除されかねないという状況では、廃業が増加し、地域経済に深刻な打撃となる可能性があります。市内経済への影響についての認識をお示し下さい。

物価高での増税は景気の低迷につながり、今インボイスを導入することのメリットは何一つありません。国に対しインボイスの導入の中止、少なくとも延期を要請することを求めます。ご所見をお示し下さい。

市長答弁:三好議員の御質問にお答えいたします。

始めに、インボイス制度の導入についてであります。

インボイス制度は、取引による消費税額と消費税率を正確に把握し、適正な課税を目的とするものであります。

消費税の免税点制度は、小規模事業者の事務負担に配慮して、納税義務を免除するものであります。

また、福山税務署管内の登録義務者数は、今年8月15日時点で、法人約7,000件、個人事業者約4,000件と聞いています。

本市は、円滑に制度が移行できるよう、税務署等関係機関と連携し、制度の周知・広報、事業者への相談対応等に取り組んでいます。

また、独占禁止法や下請法に抵触する相談があった場合には、速やかに関係機関につなぐことにしています。

インボイス制度導入による、市内経済に与える影響については、事業者が置かれている状況や対応が様々であることから、把握することは困難であります。

なお、国に対して、インボイス制度導入の中止や延期を求める考えはありません。

再質問は、福山市議会の会議録や中継映像をご覧ください。

(議事録の更新は次回の定例会開催前になります。)