大気汚染―環境測定局の廃止やめよ

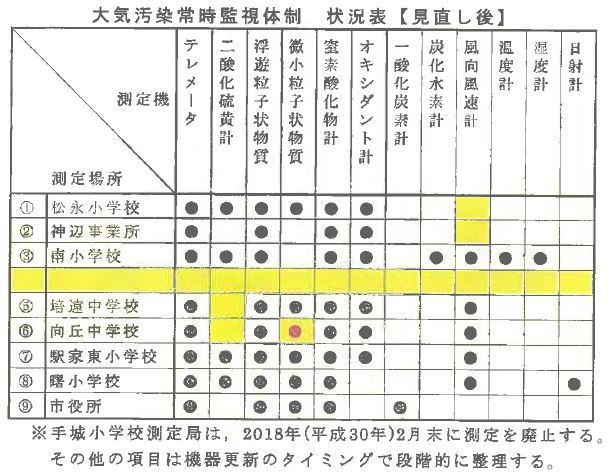

現在、大気汚染状況を常時監視するために、市内9カ所に測定局が設置されています。

その測定局について、市は1月28日の環境審議会で、手城小学校を2月末に全面廃止し、培遠・向丘中学校での二酸化硫黄、松永小学校・神辺事業所での風向風速の測定項目を廃止する方針を示しました。

ばいじん被害もあり、大気汚染は市民の健康と生活に直結する問題です。

審議会委員の高木たけし市議は、「地域の環境を把握し大気汚染を防止するため、測定局や測定項目を削減すべきではない」と求めました。

PM2.5(微小粒子状物質)については、向丘中学校で新たに測定を追加し、引き続き整備を進めるとの方針で評価できますが、市民の健康と安全を守るため、測定局の維持・拡拡こそ求められます。

環境審議会の資料(大気汚染常時監視体制の見直しについて)をダウンロード ←クリック!

<追記>

2月15日、環境保全課の職員に案内してもらい、手城小学校の測定局を見に行きました。

1970年代に設置された建屋は老朽化していますが、内部の観測機器はもちろん現役で、24時間観測を続けています。

長年、観測結果に大きな変化がないことが廃止理由の一つですが、変化(悪化)しないように環境を把握するために測定所があるのです。職員さんも「測定局のデータを根拠に工場などに立ち入りを行う」と言われていました。大気汚染防止の指針となる環境測定を縮小すべきではありません。