市が国保税値上げの予算編成方針示す

2017年2月9日、福山市国民健康保険運営協議会が開かれ、委員の高木たけし市議が出席しました。

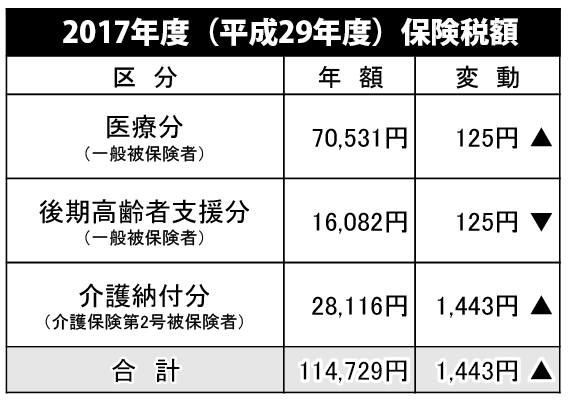

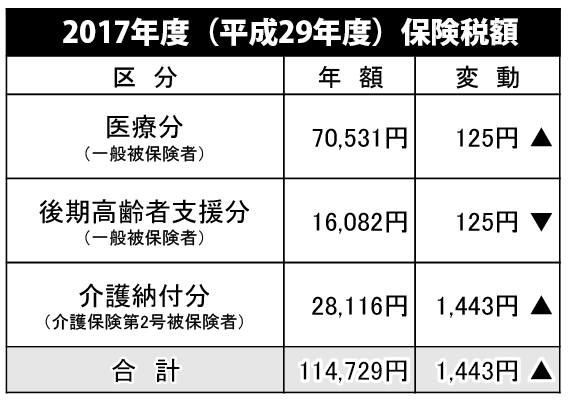

市は、2017年度の国保税の1人あたり平均税額を1443円引き上げ、11万4729円とする方針を説明。

内訳は、医療分(基礎課税額)を125円増額、支援分は125円減額、40歳以上65歳未満の人が納める介護納付分を1443円増額とします。

同協議会には、市議会から6人が委員(2人欠席)となっていますが、引き上げ案に反対したのは高木市議のみで、賛成多数で承認となりました。

払いたくても払えない

今でも、高すぎる国保税に「払いたくても払えない」と悲鳴があがっています。

例えば、年間所得250万円の4人家族(40代夫婦と子ども2人)の場合では、税額45万4300円となり、1カ月あたり約3万8千円もの負担がのしかかります。

自営業者のくらしも厳しく、非正規労働者や年金生活の高齢者など低所得世帯が増えるなか、過酷な税負担に多くの人が苦しんでいます。

国保税を払えず、医療費を病院の窓口で全額負担しなければならない「資格証明書」が交付された世帯は、市内で589世帯(2014年度)にのぼります。

このような状況で、国保税の引き上げは許されません。

国保税を上げなくても財源はある

福山市国保の収支は1億4151万円余の黒字(2016年度見込)で、基金は5億7500万円余(2016年度末見込)あります。

これらを活用すれば、今回の引き上げは必要ありません。

行政の責任で「払える国保税」に

福山市には、国保加入者が約11万人います。

誰もが安心して医療を受けられる「国民皆保険」の根幹として、制度を維持するためにも、行政の責任で「払える国保税」を実現すべきです。

国に国庫負担の増額を求めるとともに、市としても一般会計からの法定外繰り入れを増額するなど、市民の負担を軽くすることが必要です。

医療費の負担額引き上げも!?

「高額療養費」は、医療費が高額になり、自己負担金が限度額を超えた場合に、超えた分のお金を払い戻してもらえる制度です。

病気やケガが長引き大変なとき、医療費の負担が軽くなれば、精神的にもとても助かります。

しかし、8月から70歳以上の人の自己負担限度額を、下記のように引き上げる予定との方針が示されました。

一般所得者

外来 12,000円から14,000円に月2,000円の負担増

年間14万4,000円までは自己負担に

入院 44,400円から57,600円に13,200円の負担増

現役並み所得者

外来 44,400円から57,600円に13,200円の負担増

引き上げやめよの声を議会に届けよう!

「福山市国保をよくする会」が、①国保税の引き上げ ②70歳以上の高額療養費の自己負担額の引き上げ を行なわないよう求める要望書を、市議会に提出するとのことです。

多くの署名とともに、議会に市民の声を届けましょう。(連絡先・084-952-2662

日本共産党広島県福山市委員会)

署名用紙(PDF)をダウンロード ←クリック!

党市議団も議会内外で、力をあわせ頑張ります。